- 3.1 「詰め込み」と「ゆとり」の振り子

- 3.1.1 戦後のアメリカ式教育―新教育

- 経験主義について

- 3.1.2 米国教育使節団報告書

- 3.1.3 新教育批判

- 3.1.4 道徳の劣化

- 3.1.5 1958年改訂

- 3.1.6 1968年改訂―「詰め込み教育」―

- 3.1.7 1977 年改訂以降―ゆとり教育―

- 3.1.8 まとめ

- 3.2 理念はいかに具体化されるのか

- 3.2.1 教育行政の基本

- 3.2.2 ゆとり教育の理念とは何か

- 3.3 個性重視の原則

- 3.4 自主性の尊重

- 3.5 バックラッシュ

- 3.5.1 教員の意識は「ゆとり的」か

- 補足

- 3.5.2 無視される「ゆとり教育への反動」

- 引用・参考文献

ゆとり教育がどのような教育かと問われれば,多くの人は「個性の重視」や「自主性の尊重」といった観念を思い浮かべるのではないだろうか。しかし,それらが具体的にどのように行われているのかと問われれば,答えられる人は少ないだろう。いないと言っても良い。「個性の重視」や「自主性の尊重」といったゆとり教育の目標は漠然と「そういうものだ」と考えられている。もしかしたら,教師が子供に対して「個性は素晴らしいものだよ」「自主性を大事にしなさい」と語りかけている姿でも想像しているのかもしれない。だからこそ,そうした想像から「行き過ぎた個性偏重主義が競争心を失わせた」「自主性とわがままをはき違えた教育」などの言説が生まれてくるのだろう。

しかし,そういった牧歌的な風景がゆとり教育で見られたわけではない。ゆとり教育でいう「個性」も「自主性」も一般に考えられているようなものではない。また,教師がそのような価値観に従わなければならない理由も,実際にそうした授業が行われていた形跡もない。加えて言うならば,子どもたちがそうした価値観を受け入れなければならない理由も存在しない。そこで3章ではゆとり世代の価値観言説に大きな影響を与えているであろう,ゆとり教育の理念・方法論に焦点を当て,それに関連する俗説を検討していこう。

3.1 「詰め込み」と「ゆとり」の振り子

日本の教育が「詰め込み」と「ゆとり」の間で振り子のように揺れ動いてきたことは,しばしば指摘されることである。しかし,この二つの教育理念は一般に思われているほど区別がつけられるものではない。昭和22年に学習指導要領一般編(試案)が出されてから,今日に至るまで学習指導要領は7回にわたり改訂されているが,いずれの改訂においても重視されていたのは,子どもの「学力向上」と「道徳心の涵養」であった。

そのため,「詰め込み」と「ゆとり」を,「学力重視」と「人間性重視」の対立軸で把握するのは誤りである。ゆとり教育によって学習時間や学習内容が削減されたのは,「子どもが可哀想だから」「子どもは大事にしなければならないから」ではない。また,「個性重視の原則」や「自主性の尊重」も,「子どもの個性はかけがえのないものだ」「自主性を尊いものだから大切にしよう」などという情緒的な目的から提案されたわけではない。

ゆとり教育が理念としていたものは何だったのか,なぜそれがゆとり教育において提唱されたのか。こうしたことを理解するためには,戦後日本の教育がどういった経緯で変化していったのか,その歴史を把握する必要がある。

3.1.1 戦後のアメリカ式教育―新教育

戦後日本の学校教育は旧体制の破壊から始まる。教育勅語や視学制度に代表されるような戦前の国家主義的・軍国主義的教育体制は,日本の民主化政策の一環として破棄され,新たにアメリカ主導の教育政策が始められることになった。その中で特に大きな影響を与えたのはGHQの部局の一つであった民間情報教育局(CIE)および,CIEが編成した米国教育使節団による報告書である。使節団報告書で示された日本の教育改革の方向性は,子どもの「人間性・人格・個性」を尊重した民主主義教育であった(山田2010)。たとえば,第一次訪日米国教育使節団による報告書には次のような記述がある。

良き学科課程とは,単に知識の一塊をそれ自身の為に分け与える目的で工夫されるものではあり得ない。それは生徒の興味から出発し,生徒に解る内容を通してその興味を拡大し充実しなければならない。教育の目的に就いて述べたことは,学科課程と修学過程の編成とにも当てはまる。即ち特定の環境にある生徒が出発点でなければならない。もしも中央当局が,生徒の環境と能力とに関係なくあらゆる場合に有効と保障された教育通貨を発行するならば,この原則は侵犯される(米国教育使節団, 国際特信社訳1946 p.15)(旧仮名遣い及び旧字体は現代のものに改めた)。

この考え方は,J・デューイの「経験主義」に強い影響を受けている。1章でも少しだけ触れたが(触れていない),「詰め込み」と「ゆとり」の対立は,すなわち,「系統主義」と「経験主義」の対立でもある。しかしながら,ここで系統主義に対置される経験主義は時として,正にデューイが批判していた進歩主義的教育と混同されることがある。ここでいう進歩主義的教育とは「行き過ぎた個人主義」「自由をはき違えた自主性」などの,いかにも「ゆとり的」な教育のことである。デューイが主張した経験主義はそうした進歩主義的教育理論とも,また伝統的教育理論とも異なっている。それらを止揚した教育理論,教育哲学こそがデューイのいう「経験主義」なのである。

経験主義について

長くなったので別に稿を立てた。

3.1.2 米国教育使節団報告書

経験主義の説明を終えたところで,戦後の新教育の話に戻ろう。先述したようにCIEの報告書は経験主義に強い影響を受けており,こうした経験主義をベースにした日本の戦後教育改革は「新教育」とも呼ばれている。教育基本法および学校教育基本法が公布され,六三三四制の学校教育がスタートするのは昭和22年のことであるが,それと同時に,CIEによる指導や教育使節団報告書に基づく「学習指導要領一般編(試案)」が全国の教員に向けて配布されたのが「新教育」の始まりである。

CIEの報告書にも,学習指導要領一般編にも経験主義の理念は横溢している。しかし,新教育は単なる理念だけで終わったわけではない。その理念を達成するために「社会科」という教科も新設された。これは今日の社会科のような「地理・歴史・政治」の諸領域を系統だてて学習するものではない。むしろ,ゆとり教育における「総合的な学習の時間」に近い。少し長くなるが,指導要領一般編試案に示された「社会科」についての記述を引用しよう。

従来のわが国の教育,特に修身や歴史,地理などの教授において見られた大きな欠点は,事実やまた事実と事実とのつながりなどを,正しくとらえようとする青少年自身の考え方あるいは考える力を尊重せず,他人の見解をそのままに受けとらせようとしたことである。これはいま,十分に反省されなくてはならない(中略)それらの科目は,青少年の社会的経験そのものを発展させることに重点をおかないで,ともすれば倫理学・法律学・経済学・地理学・歴史学等の知識を青少年にのみこませることにきゅうきゅうとしてしまったのである。したがってこれらの科目によって,生徒は社会生活に関する各種の知識を得たけれども,それがひとつに統一されて,実際生活に働くことがなかったのである。いいかえれば,青少年の社会的経験の自然な発達を促進することができなかったのである。社会科はいわゆる学問の系統によらず,青少年の現実生活の問題を中心として,青少年の社会的経験を広め,また深めようとするものである。(中略)このような意味において,社会科は,学校・家庭その他の校外にまでも及ぶ,青少年に対する教育活動の中核として生まれて来た,新しい教科なのである(文部省 1947)。

単なる知識の獲得にとどまらず,それを自分の生活経験との関連の中に位置づけ応用することを目指す。これは「総合的な学習の時間」がその目標としていたものと同じである。また,社会科はその目標ゆえに,学校内外を含むすべての教育活動の中核を担う教科とされている。たとえば,試案の中では社会科と他の教科との関係を次のように述べている。

それでは社会科と国語・数学・理科等のような併立している科目との関係はどうであろう。(中略)それゆえ,社会科の授業の中に,他の教科の授業がとり入れられ,また他の教科の授業の際に,社会科のねらいが合わせて考慮されることは,当然のことであり,かえってその方が望ましいのである(同上)。

いわゆるクロスカリキュラムの考え方である。これも総合的な学習の時間の根幹をなす考えだ。総合的な学習の時間は「ぽっと出」の学習形態だと思われがちだが,戦後教育は「総合的な学習の時間」を中核とした「ゆとり教育」から始まっているのである。また,「社会科試案」の中には「自主性の尊重」や「個性重視の原則」も色濃く見られる。試案の中では学習指導の際には児童が「自発的に」学習を行うことが繰り返し述べられ,児童の「個性」を尊重した教育活動を行うことが奨励されている。

しかし,こうした「個性」や「自主性」という言葉もまた経験主義から導かれたものだ。試案のどこを見ても「個性」や「自主性」それ自体が尊重されているということはない。個性を重視するのは「自己の個性及び能力に応じて,なんらかの寄与を社会に対してなそうとする心がまえをいだかせる上において,またすべての人がそれぞれの立場で協力しているということを理解させる上において,またすべての個人への尊敬の念を養う上に,極めて重要である」からであり,自主性が尊重されるのは「青少年が社会生活を理解し,その進展に協力するようになることを目指す」ことを目的としていたのである*1。(新教育と経験主義との関連は先に挙げたCIE の報告書を読んだほうがわかりやすい。ただ,報告書に見られる経験主義の考え方を引用していくときりがないため,本稿では削除)

3.1.3 新教育批判

ゆとり教育からスタートした戦後の教育改革であったが,その実施後には強い批判にさらされることになる。その批判は「学力低下」と「道徳の劣化」を柱としていた。先に言っておくと,指導要領改訂の際には必ずこの二つがキーワードとなっている。すなわち,指導要領の改訂は,「学力が低下し,かつ,荒れた子ども・学校をいかに再建するのか」が常に問題とされる。子ども・若者が常に劣化した存在として言及されるという意味では,教育再生論と若者論は同じような構造をもっていると言えるだろう。

特に,新教育に対する批判は今日のゆとり教育批判とほぼ同型の構造をもっていた。新教育批判でも,まず第一に問題とされたのは「基礎学力の低下」である。たとえば,1953年に出版された「数学教育」第7巻3号で宮本敏夫は次のように述べている。

現在わが国の数学教育の当面している最も大きい問題の一つが,学力低下の問題であることは,とらわれない心をもった人なら,誰でもみとめざるをえぬ事実でしょう*2(宮本 1953 p.76)。

以上を通覧して,現在のいわゆる新教育の評価の方法*3は,いろいろの意味で学力低下の一害をになっていることがわかります。この様に,われわれに多くの害悪を与えるものが,外国風の粉飾と美名の下にわれわれに強制され,そのために真面目な現場教師が日々悩んでいるというのは,大きな問題です(同上 p.73)。

また同じく,1953年に出版された「算数教育」2巻1号で,大阪府教育研究所の竹村正一は次のように述べている。

学力低下の声は久しい。上は大学から下は小学校に至るまで世間や父兄から学力の貧弱さを責められ通しである。国立教育研究所の久保舜二氏が「算数学力は二年低下した」と「教育統計」に発表されたのは一昨年であった。学力低下に対する教育者側の反論は,学力の内容が時代と共に推移し,昔のいらゆる「読み書き算術」をのみ学力とする考え方は新時代に適合しないという点にあるようである。しかし教育者の中にも「読み書き算数」を基礎学力としてもっと尊重しなければならぬとする人が相当ある。事実漢字の読み書き,加減乗除の計算力は戦前のそれに劣る事は否めまい(竹村1953 p.11)。

この時期に見られる学力低下論とゆとり教育における学力低下論の状況は非常に似通っている。第一に,「新しい」教育が目指していた学力観が,学力を巡る議論の俎上にも上らないということである。たとえば,竹村の主張などはその典型だろう。ここでは,新しい学力なるものが一体何であるのか,それをどのように,或いはどの程度評価すべきであるのか,ということは問題とされない。本橋(2004)はこの時期の学力低下論には,生徒の積極性や,或いは問題解決能力といったものが評価の対象となっていなかったことを指摘している。

したがって,この時期の学力低下論は単に学力の低下が問題とされるにとどまらず,「ゆとり論争」と同じく,二つの教育理念の対立をも内包していたことになる。つまり,学習内容・学習時間の単なる削減が問題となっていたのではなく,新教育の「理念」を受け入れるか,受け入れないか,ということが「学力」の議論における主要な対立点となっていたのである。先に引用した宮本が「害悪」「外国風の粉飾と美名」といった言葉で激しく新教育を攻撃していることもその傍証になるだろう。

また,第二の類似点は,この時期に膨大な量の「学力調査」が実施された点である。たとえば,東京芸術大学の馬場四朗は1953年に開かれた「戦後の日本における社会調査の傾向」という座談会の中で,戦後の教育調査を概観して次のように述べている。

戦後の教育研究におきまして,きわだった特色は調査ばやりということでありました。ですから,質を問題にしないで,実際に行われました調査を量的にだけみますと,実に膨大な数に達するでありましょう。(中略)したがって数多くの調査の中から,質の高い報告をさがそうと致しましても無理なのであります。それというのは,調査結果の方法や技術に未熟な人々が,ただむやみに教育調査を行ったからであります(馬場他 1953)。

90年代から現在までにも,実に膨大な量の「ゆとり教育の失敗を実証する調査」の数々が実施されている。これらの調査の問題点を指摘することは4章や5章に譲るが,どうやら「新教育バッシング」の反省は生かされなかったらしい。

3.1.4 道徳の劣化

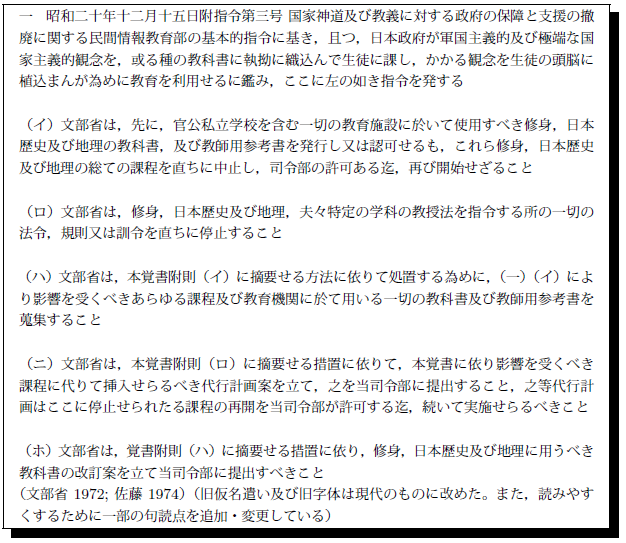

新教育へのもう一つの批判は「道徳の劣化」である。戦後,アメリカの主導により「社会科」が創設されたことは先述のとおりであるが,この「社会科」という教科は単に戦前の教育課程に付け加えられただけの教科ではない。「社会科」は戦前の「修身」に代わる道徳教育としての役割も期待されていたのである。GHQ が日本の国家主義的・軍国主義的教育の破壊を急務としていたことはすでに述べたが,中でも終戦後早々に解体されたのは修身と歴史,地理に関する教科であった。次の資料はGHQが昭和20年に日本政府に出した「修身,日本歴史及び地理停止に関する件(覚書)」である。

この覚書では戦前の日本で行われていた,修身および歴史・地理教育を,「軍国主義および極端な国家主義を生徒の頭脳に埋め込むためのもの」であったと批判し,その停止及び変更を求めている。覚書の(イ),(ロ),(ハ)では修身,歴史および地理教育の指導に関する一切のものを直ちに停止することを要求し,(ニ),(ホ)ではそれに代わる新しい教科の創設を求めている。すなわち,この「修身,歴史地理教育に代わる新しい教科」が社会科である。戦後の教育改革では,何よりもまず「民主主義的教育」を徹底させることが求められたが,それを実現するための教科が社会科だったのである。そのため,社会科という教科は単に経験主義を導入した新しい教科として設置されただけでなく,「道徳教育」としての性格も備えていた。

つまり,新教育批判が社会科を批判の対象としている以上,学力の低下にとどまらず,道徳の劣化までもが問題とされるのは必然だったのである。新教育が目指したのは,新しい時代における,新しい人間像だった。新教育批判は,そうした「新人類」への批判,道徳教育に対する批判も含んでいたのである。

たとえば,社会科が実施に移された3年後の昭和25年には,早くも「道徳教育の見直し」が当時の文相であった天野貞祐によって提案されている。昭和25年11月7日付の読売新聞夕刊によれば,天野は全国都道府県教育長協議会の席上で次のような発言をしている。

私はもと修身といったような教科は不必要だと考えていたが,最近各学校の実情を見るとこれが必要ではないかと考えるようになった。地方の教育者にあっていろいろと意見を聞いてみると教育関係の法令は整ってきたが,その内容がないため教育上支障をきたすという声が多い。そこで教育の基礎として口先で唱えるものでなく,みんなが心から守れる修身を道徳要綱といった形で作りたい。これを教育勅語の代わりにして民主主義社会に必要な道徳再興をはかりたい。

鈴木(1959)によれば,この「天野構想」について,大勢を決した反対側の主張は,「社会科はその中に不可分の要素として道徳教育を内含している。道徳教育は社会科をはじめ全教科および生活の全般に浸透したものでなければならない」というものであった。しかし,この「独立した道徳教育の特設」という構想は,その後の文教政策にも一貫して受け継がれることになる。

3.1.5 1958年改訂

そして,1958年に学習指導要領は全面改訂となる。58年改訂の性格は「新教育への反省」である。すなわち,58年改訂が目指したのは「基礎学力の向上」と「道徳教育の強化」であった。新教育の経験主義学習が学力低下の要因だと考えられた結果,系統主義による教科学習が重視され,国語,算数・数学の授業時数が増やされた。加えて,58年改訂で重要なのは「道徳の時間」が創設されたことである。天野構想以来,何度となく教育課程審議会に諮問され,かつそのたびに否定されてきた「独立した道徳教育の新設」が58年改訂において実現したのである。

58年改訂は概略だけ示したが,この改訂の背景となった新教育に対する批判は,政治的に構築された部分も大きい。新教育批判は戦後の教育が劣化した原因を,アメリカが主導した新教育に求めたわけであるが,そもそも戦後の教育は人的資源・物的資源が大きく損なわれた状況からスタートしている。教員となるべき人員の不足,教育関係施設の戦災被害,またそれを復興するための物資の不足,当時の教育が現実として目指していたのは「民主主義教育」という理念的なものよりも,「荒廃からの復興」であり,これこそが第一の急務であった。天井が崩落したために青空がのぞいている教室や,校舎の焼失のために戸外で授業をせざるを得ない学校,このような状況を当時の「青空教室」という流行語が端的にあらわしている。

また,藏原(1977)などは,戦中の教育崩壊による「学力低下」という現実から戦後教育が出発したこと,したがってまた,その教育水準は戦前と比べ大幅に引き下げざるを得なかった結果が,50年代に学力低下問題として浮上することを指摘している。

こうした戦後教育の荒廃の問題や,戦時下における学力低下の後遺症といった問題を無視して,ことさらに新教育へ批判の焦点があてられたのは,当時の日本が置かれていた政治的,経済的状況と無関係ではないだろう。1958年の改訂は,日本が占領軍の支配から脱し独立を果たした後の,初の日本独自の改訂となる。58年改訂にはいたるところに,自主独立の気勢が見られる。アメリカ主導の教育改革の象徴である「新教育」から道徳教育が切り離されたのも,学習指導要領が法的拘束力を持つものとして,学校教育の主導権が文部省に移行されたのもその表れであるといえる。

また,戦後経済の復興もこの時期の急務の一つであった。そしてその解決手段が教育にも求められたのである。教育刷新審議会が1949年に出した答申,「職業教育振興方策について」では「産業を復興し,わが国経済の自立を期することは,新日本建設の上に最も肝要であって,職業教育振興の要,真に今日より急なるはない」と述べられている。この経済と教育の結びつきはその後の改訂においても変わることなく,或いはより強められた関係として引き継がれることになる。

3.1.6 1968年改訂―「詰め込み教育」―

子どもの学力向上,道徳心の涵養,ひいては日本社会,経済の基盤を固めるための58年改訂だったのだが,続く68年改訂で目指されたのは,やはり「基礎学力の向上」と「道徳教育の強化」であった。これは全ての改訂に共通しているが,教育改革が「ゆとり」の方向に振れれば「学習内容の減少による学力低下」という学力低下論と「『ゆとり』の理念が子どもを甘やかした」という道徳劣化論が主張される。一方,「詰め込み」の方向に振れた場合には「学習負担の増大による学習内容の未消化・未定着」という学力低下論と「『詰め込み』が子どもの心を壊した」という道徳劣化論が主張される。

(諸事情により割愛)

1965年に出版された同じ「日本数学教育会誌臨時増刊總会特集号」では,教育課程の改善案について,中学校教員による次のような会話がある。

竹谷(兵庫) 「学力テストの結果からみても,現行の指導要領でもついていけない者がいるが,3年の確率はどの程度やるのか。わたしの学校では4,5,5 の時間でやっているが,1/3 ぐらいしかついてこない」

安念「週4時間でついてこられない生徒がいることは認める。平均点から考えると下げなければならないが,そういうことはできない」

(中略)

五ノ井(福島) 「中学生は分数に弱い。正負の数を小学校で消化できるか」

安念「分数ができないのは認める。教育課程は弾力的な能力にしたがってする」

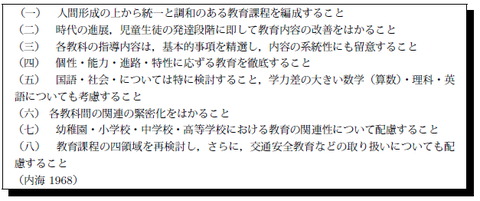

また,全国連合小学校長会も1966年に,網羅的な学習内容と増大した学習量が教師・生徒の負担となっていることを挙げ,学習負担の軽減を求めている。学習内容の未消化,或いは知識の剥落というのは,実際はともかく,詰め込み教育に典型的に見られる批判である*4。そのため,68・69年改訂では「各教科の指導内容は,基本的事項を精選し,内容の系統性にも留意すること」(内海 1968)が当初目指されたのである。

一方で68・69年改訂がより重視していたのは「道徳教育の強化」である。昭和40年6月14日に文部省は教育課程審議会に対し,「小学校・中学校の教育課程の改善について」諮問を行っているが,その諮問事項説明の中で第一にあげられ,最も重要な課題として挙げられていたのが,「人間形成のうえから統一と調和のある教育課程を編成すること」である。これは,「従来,学校教育においては知識,技能の面に偏りがちな傾向もみられる」「人間形成のうえで欠けている面,足りない点を強調し,補っていく必要がある」という認識によるものであった(佐藤 2015)。

しかし,「学習内容の精選」と「道徳教育の強化」を掲げていた68・69年改訂は,のちに「詰め込み教育」と呼ばれるように,精選という言葉とは裏腹に学習内容の増大が図られ,それが68・69年改訂を特徴づけている。学習の能率化をはかるための学習内容の精選という理念が,結果的に学習内容の増大をもたらしたのはなぜなのか。先の「小学校・中学校の教育課程の改善について」で挙げられた検討課題を具体的に見てみよう。

以上,八つの事項が次の指導要領改訂に向けての検討課題とされていたのである。検討課題の(三)では「学習内容の精選」が,検討課題の(一)では「人間形成」が重視されている。しかし,実際には検討課題(二)の「教育の現代化」という側面だけが強調された結果,68・69年改訂は大きく「詰め込み教育」の方向へ舵を切ることになったのである。この転換の要因を,佐藤(2015)は,高度経済成長のもとに能力主義による教育政策が重視されたことにみる。

たとえば,1966年の中教審答申「後期中等教育の拡充整備について」では「教育の内容および形態は,各個人の適性・能力・進路・環境に適合するとともに,社会的要請を考慮して多様なものとする」とされており,上記諮問事項の(四)とあわせて見ると,子どもの「個性」というのはすなわち,「社会的要請を考慮した各個人の適性」であることがわかる。つまり,社会的に有用な資質・特性こそが教育上考慮される「個性」であり,この意味における個性は,その後の「ゆとり教育」にも引き継がれることになる。

結果,68・69年改訂では,授業時数が大幅に増加することになった。中学校の場合,国語・美術・数学・保健体育・特別活動がそれぞれ増加し,全体で175時間,週当たりにすると2時間の増加で,32時間から34時間となった。加えて,学習内容の現代化及びさらなる系統化により,教育の中身は量の増大とともにその内容も高度なものとなったのである。そして,「基礎・基本の徹底」という目標は「数学一般」や「基礎理科」といった履修率の低い教科の新設にとどまった。

学習内容が肥大化した68・69年改訂では,必然的に58年改訂の時点で既にみられていた「詰め込み教育批判」が一層加熱することとなった。膨大な学習内容を消化することだけを目的にした授業は「新幹線授業」とも揶揄され(毎日新聞 1976年10月7日),教師からは授業をしても,それを子どもが理解できていないという声があげられるようになる(「戦後日本教育史料集成」編集委員会 pp.256-257)。そしてこの時期に流行する言葉が「落ちこぼれ」である。教科書をなぞるだけの授業は,内容を理解できず先に進めない低学力の「落ちこぼれを」を大量生産し,それによって「子ども・学校の荒れ」がもはや手に負えないまでに深刻化したという言説がこの時期には頻繁にみられるようになる。

68・69年改訂は,小学校では1971年,中学校では1972年から開始されたが,実施されると同時に上記のような批判が噴出し,「詰め込み教育」は早々に方針転換を余儀なくされることとなった。中学校で実施となった1972年の10月には早くも『小学校,中学校,高等学校等の学習指導要領の一部改正ならびに運用について』との通達が出されている。通達の中では次のような記述が指導要領に加えられることになった。

各教科,道徳および特別活動の内容に関する事項の指導に当たっては,特に示す場合のほか,それぞれの目標および内容の趣旨を逸脱しない範囲内で,生徒の実態を考慮して,重点のおき方に適切なくふうを加え,指導の効果を高めるように努めるものとする。

教科書の使用に当たっては,学習指導要領に示す各教科等の目標および内容に照らし,また,児童生徒の実態を考慮して,必要によりその記述内容の取り扱いに軽重を加えたり,内容を精選したりするなどの適切な配慮を行なうこと。

つまり,教師の裁量による指導要領の弾力的運用を認めている。この点,「ゆとり教育」の一部改正の経緯と全く同じだ。「ゆとり」と「詰め込み」は,日本の教育史においては正にパラレルなのである。しかし,学習内容の精選,指導要領の弾力的運用といっても,教師の一存による学習内容の変更,特に,指導要領に示されている学習内容を軽んじることは,教師自身或いは保護者にとっても不安の大きなものであったはずだ。結果的に,指導要領に書かれている全てのことを一律に教えることが「無難な対応」になる。加えて,それまでの文部省は指導要領の法的拘束力を強調しており,68・69年改訂の際にも指導要領の基準性については触れていない。そこでいきなり「弾力的な運用を」と言われても,現場としては当惑するばかりである。佐藤(2015)のいうように,世論に配慮した形での一部改正だったのだろう。

3.1.7 1977 年改訂以降―ゆとり教育―

そして1977年改訂からは「ゆとり教育」が始まることになる。77年以降の改訂については次節以降で詳述するため,ここでは簡単に述べるにとどめる。特に実証的な調査が行われることもなく撤回されることになった68・69年改訂であったが,77年改訂で問題とされたのは学習の肥大化だけではなく,学習の「質」であった。教課審の審議会会長であった高村象平は参議院の文教委員会で答申のねらいを次のように表現している。

いまの教科の内容は一口に言えば枝葉末節の部分が非常に多いように思うのです。そのかわりかえって基礎的なものが空き間になっている。そこを充実するのが本当の教育のもとになっていく(中略)判断力重視,つまり自分で考えていく,(中略)自分の行動に対して責任を持つというような能力の育成(中略)そういう教育へ(中略)この際変えていった方がいいんじゃないか(「戦後日本教育史料集成」編集委員会1983 pp.150-170)。

ここでは明らかに「経験主義」への志向が見られる。つまり,「新幹線授業」に代表されるような詰め込み教育の「学習負担の過重」という問題が,基礎・基本こそが教育の本質であるという主張を呼び,さらには基礎・基本の知識を応用した,現実の問題解決能力,判断力こそが教育に真に必要なものであるという主張へと変質している。「詰め込み教育バッシング」を利用した「経験主義」への回帰である。ここでは68・69年改訂だけでなく,系統主義そのものへの批判が見られる。

その結果,77年改訂では学習内容および授業時数の削減が実施されることになる。77年に公表された中学校学習指導要領案では「学校教育の現状が知識の伝達に偏っている傾向を改め,自ら考え正しく判断できる力をもつ児童生徒の育成」が重視されている。つづく89年改訂および98年改訂でもこの流れは変わらなかった。

3.1.8 まとめ

ここまで,戦後日本の教育史を「詰め込み」と「ゆとり」の対立軸に焦点あてて概観してきた。もう一度強調しておきたいことは,「詰め込み」と「ゆとり」の対立は決して「学力重視」と「学力軽視」の対立,或いは「人間性の軽視」と「人間性の重視」の対立ではないということだ。「詰め込み」にしろ「ゆとり」にしろ,問題としてきたのは子どもの学力であり,その人間性である。目指しているものは両者で共通している。両者が異なるのはその教育観と実践の方法である。

加えて言えば,論者の都合か,或いは単に無知によるものか,「詰め込み」と「ゆとり」は時として「落ちこぼれ」の問題とされ,また別の時には「浮きこぼれ」の問題とされる。たとえば,作家で教育課程審議会会長であった三浦朱門は「戦後五十年間の教育は落ちこぼれの救済に血道を上げてきた。それに代わってゆとり教育ではエリート教育をすすめる。落ちこぼれには道徳性だけを養ってもらえばよい」という趣旨の発言を行い話題となった。

しかしこれまでにも述べてきたように,58年改訂や68・69年改訂で問題とされたのはむしろその「落ちこぼれ」の存在である。したがって,三浦の主張は主語を「詰め込み教育」に入れ替えても,そのままに成り立つ。たとえば,東京地学教師グループは1968・69年改訂に対し,次のように述べている。

しかしその内容は,われわれ民間教育運動のなかで追及されてきた『自然科学をすべての国民のものに』という,教育内容を科学的に,大衆的にというものとはいちじるしく異なる。具体的には少数(年令人口の約3%)の『ハイタレント』と多数の『非タレント』を『選別』しようという教育政策にうかがうことができる。少数の『ハイタレント』には『英才教育』を,多数の『非タレント』には『能力』・『適性』に欠けるとして,それらにみあった低い教育を与えようとしているのである(東京地学教師グループ 1969 p.25)。

言っていることは両者で変わりはない。片や学習量の削減を,格差拡大を容認するエリート教育として認識し,片や一貫性のない知識の詰め込みを,それについていける一部のエリートを選別するための教育だと認識しているのである。それぞれ相反する根拠を挙げながら,結論は同じである。そのため,彼らの主張はそれだけでは何の意味もない。必要なのは実証性である。

3.2 理念はいかに具体化されるのか

前節までは,主に「学力」と「道徳」という面から日本の教育史を概観してきた。その次に本節で述べるのは,ゆとり教育における「個性重視の原則」と「自主性の尊重」である。学力と道徳を巡る議論はある意味ではわかりやすかった。つまり,学力の向上が中教審や教課審で示されれば,学習内容の精選や学習時間の増大という具体的な形での制度変更に直結していたからである。道徳の問題にしろ,その焦点は道徳の時間の創設や,その時数の変更が問題とされた。

一方,ゆとり教育で推進されたとする「個性重視の原則」,「自主性の尊重」とはそもそも何を意味するのか。そしてそれを実現するために何が行われたのか。こうした部分を理解せずに「個性」「自主性」という言葉は一人歩きしている。

まず疑問に思うべきは,こうした抽象的概念がいかにして教育の現場に伝えられるのかという点である。教師を直接的に拘束するのは学習指導要領だが,2章で述べたように,指導要領というのは教師のメンタル面まで拘束できるものではない。「個性を大事にしよう」「自主性を尊重しよう」といったところで,なぜ教師がそれを実行しなければならないのか。

3.2.1 教育行政の基本

教育行政において最も基本的な法律は「教育基本法」である。教育基本法は教育行政の基本的理念を示したものであり,いわば教育行政の究極目的ともいえる。教育の目的や理念,教育の実施に関する基本等がここでは定めらている。ここで示された目的や理念を達成するために,具体的な法律・施策が策定されることになる。また,教育基本法における「教育」とは学校教育のみならず,第3 条に示される生涯学習や第11条に示される幼児教育なども含まれている。

しかし,教育行政の根幹はやはり学校教育にある。その学校教育の目的や設置基準などを定めるのが「学校教育法」である。教育課程の編成はこの学校教育法によって定められている。33条は小学校の教育課程編成について定めており,「小学校の教育課程に関する事項は,第二十九条及び第三十条の規定に従い,文部科学大臣が定める」としている。29条及び30条は小学校教育の目的・目標が定められている。その目的・目標に応じて文部科学大臣が教育課程に関する事項を定めることになる。なお教育課程の編成に関する規定は中学校にも準用される(第48条・第49条)。

具体的な教育課程は「学校教育法施行規則」に定められる。この規定は,学校設置の具体的手続きや各学校段階の教育課程を示している。たとえば第50条では,「小学校教育課程は,国語,社会,算数,理科,生活,音楽,図画工作,家庭及び体育の各教科,道徳,外国語活動,総合的な学習の時間並びに特別活動によって編成するものとす」とされており,この規定によって小学校で教えられる具体的教科が決定する。また52条を見ると「小学校の教育課程については,この節に定めるもののほか,教育課程の基準として文部科学大臣が別に公示する小学校学習指導要領によるものとする」とされている。

つまり,教育基本法,学校教育法,学校教育法施行規則と教育課程は順々に具体化されていき,最後に現場に示されるのが学習指導要領なのである。学習指導要領は中央教育審議会の答申や教育課程審議会の答申に基づき作成される。各法律の目的や中教審で示される理念などは最終的に学習指導要領の中に具体化されることになる。しかし学習指導要領は教育行政の末端であっても教育現場の末端ではない。いかにすばらしい理念が示されていようと実践されなければ意味がない。逆に言えば指導要領ではそうした理念が制度的に担保されているはずである。

3.2.2 ゆとり教育の理念とは何か

それではまず,ゆとり教育で示された理念が何であるのかを確認しよう。最初は「広義のゆとり教育」である77年改訂の方針の確認である。学習指導要領はいつの時代も「これまでの反省」として改訂される。77年改訂はいわゆる「詰め込み教育」への反省として打ち出されたものだ。その内容は「ゆとりと充実の学校教育」を実現することで,落ちこぼれの抑制,基本的・基礎的な知識の定着,学校生活へのコミットを目指すものであった。この改訂では授業時数が大きく削減され,それとともに学習内容の精選が図られた。この改訂の方針は「ゆとり」をつくりだすことであり,その意味において77年改訂はゆとり教育の嚆矢と捉えられる。

次いで,89年改訂では「質」の転換が図られることになる。授業時数は77年改訂と変わらないものの,その意味合いは大きく異なる。89年改訂で中心となったのが,時の首相である中曽根康弘が組織した「臨時教育審議会(臨教審)」である。89年改訂の中核的理念は3つに大別できる。「個性重視の原則」「生涯学習体系への移行」「変化への対応」である。個性重視の原則は臨教審の答申では次のように表現されている。「画一性,硬直性,閉鎖性を打破して,個人の尊厳,自由・規律,自己責任の原則,すなわち『個性重視の原則』を確立すること」である。

「自主性の尊重」は,変化への対応という視点から打ち出された。変化の激しい現代においては,社会生活に必要な全ての知識を公教育で教えることはできない。そのため自主的・継続的に学習する能力が必要とされるのである。こうした「自己教育力」は「新しい学力観」とも呼ばれる。新しい学力観で重視されるのは自ら学ぶ意欲,思考力,判断力,表現力などである。こうした学力観は1章でも述べたように,OECDのキー・コンピテンシーなどにも示されており,PISA調査における「学力」の基本的な考え方となっている。

98年改訂でも「個性重視の原則」と「自主性の尊重」という方針は受け継がれた。特に「自主性」というキーワードは98年改訂で示された「生きる力」で強調されている。96年の中教審答申によれば「生きる力」は次のように定義されている。この「生きる力」こそ,ゆとり教育の目標であり,その理念なのである。

我々はこれからの子供たちに必要となるのは,いかに社会が変化しようと,自分で課題を見つけ,自ら学び,自ら考え,主体的に判断し,行動し,よりよく問題を解決する資質や能力であり,また,自らを律しつつ,他人とともに協調し,他人を思いやる心や感動する心など,豊かな人間性であると考えた。たくましく生きるための健康や体力が不可欠であることは言うまでもない。我々は,こうした資質や能力を「生きる力」と称することとし,これらをバランスよくはぐくんでいくことが重要であると考えた。

3.3 個性重視の原則

前々節ではゆとり教育の理念には制度的な裏付けが存在しなければならないこと,前節ではゆとり教育の理念が何であったのかを確認した。それでは「個性重視の原則」,「自主性の尊重」を達成するための具体的施策とは何であったのか,まずは個性重視の原則から説明しよう。

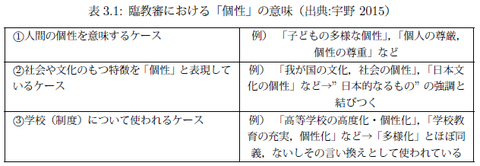

個性重視の原則を達成するために何が行われたのか。それを知るためにはまず「個性」とは何かを知っておく必要がある。ゆとり教育における「個性」とは一般に想像されるような「その人自身の固有の人格・能力」を意味していはいない。「個性重視の原則」が打ち出されたのは,先述の通り臨教審の答申が初出であるが,そもそも,臨教審における「個性」の意味は明らかに一貫していない。乾(1985),宇野(2015)は臨教審で使われている「個性」という言葉は,大別すれば三つの意味に分けることができることを指摘している。以下の表は,臨教審におけるそれぞれの「個性」の意味である。

宇野は,臨教審答申において個性が多様な文脈で使われている原因を,その登場した背景から説明している。個性というのは,もともと,従来の教育の「画一性」を打破するために生み出されたものだ。しかし,画一性の打破という目的には二つの派閥が存在していた。一つは,画一的な生徒評価が受験競争を激化させ,結果として道徳心の劣化,愛国心の喪失を生み出した主張する「国家派」であり,もう一つが,80年代,オイルショックから始まる不況から,硬直化した日本の行財政に改革を求める「自由化派」である。どちらも,画一性の打破という面では一致していたものの,その方向性は異なる。上記の②は国家派からの要求であり, ③は自由化派の要求を汲んでいる(宇野2015)。

つまり,進路の多様化・早期選抜による優秀な労働力の確保・能率化という自由化派の要求と,道徳心・愛国心の涵養という国家派の要求が「個性」というキーワードで統一されたわけである。①の意味における個性はそのおまけのようなものであり,単なる統一のシンボルでしかない。当然のことながら,こうした「個性」を達成するために具体的な制度変更が用意できるのは②と③の意味における「個性」である。そもそも①の意味における個性をどうやったら達成できるというのか。

これらの「個性」のうち,特に以後の教育改革において重視され,引き継がれていったのは③の意味における「個性」である。たとえば,平成9年に出された中教審の第二次答申では「教育における形式的な平等の重視から個性の尊重への転換」のための課題として,I. 大学・高等学校の入学者選抜の改善,II. 中高一貫教育,III. 教育上の例外措置の三つを挙げ,その改善について具体的な提言を行っている(生涯学習政策局政策課1997)。

それでは,こうした提言が具体的な制度として実現した部分はどこだったのだろうか。答申では具体的な教育内容の改善について次のように述べている。

また,教育内容については,小・中・高等学校の各学校段階において,基礎・基本を身に付けることが重要であるとともに,子どもたちの能力・適性,興味・関心の多様化等に対応し,中学校段階において履修の選択幅を拡大することや,高等学校段階において必修教科・科目の内容・単位数の削減や選択する教科・科目の拡大,他の高等学校や専修学校における学習成果を単位認定する制度の一層の活用など,教育内容の多様化を図っていく必要があるとの提言を行った。

つまり「選択」である。第二次答申では「個性」という言葉が65回登場するが,「選択」という言葉は71回登場する。ゆとり教育における「個性」とはすなわち「選択」の言い換えに他ならない。選択の早期化と多様化,これが「個性重視の原則」を実現するための具体的制度なのである。また,答申ではこれらの「選択」に伴う自己責任が強調されている。たとえば,答申は「個性」や「自由」について次のように言及している。

今後の我が国は,個性が尊重され,自立した個人が自己責任の下に多様な選択を行うことができる,真に豊かな成熟した社会の創造を目指していくことが求められていくであろう。

もちろん,個性尊重の理念に基づく選択の自由については,人間が社会とのかかわりの中で生きていくものである以上,単なる無際限な自由として解することは適当でない。選択の自由には,「自らの判断で選択し,行動したことには,自らが責任を負う」という自己責任の原則が伴っているということを忘れてはならない。

これが98 年改訂における「個性」の意味である。個性の尊重とは,すなわち自己責任を伴う選択の自由化である。そして「選択」はまた「選抜」も意味している。「教育上の例外措置」では,「(2)特定の分野について優れた能力や意欲を有する生徒に対する多様な教育機会の充実」や「(3)大学入学年齢の特例」もまた,「個性重視のための取り組み」とされていたのである。

つまり,ゆとり教育では他者と比較して優れている有用な資質こそが「個性」と呼ばれるのである。或いは,他者と比較して劣っている「個性」は矯正されるものでしかない。当たり前と言えば当たり前なのだがそれがその当たり前が分からない人が一定数存在するらしい。

最後に補足をしておこう。ゆとり教育では,「個性」「自主性」に加えて「平等」が重視されていたと主張する人間がいるが,この認識はまったくの逆である。中教審答申では「個性」に対置する概念として「平等」が挙げられている。つまり,行き過ぎた・形式的な平等主義を脱することがゆとり教育の一つの目標であったわけだ。たとえば,平成9年の第二次中教審答申では次のように述べられている。

従来の我が国において,形式的な平等を求めるあまり,一人一人の能力・適性に応じた教育に必ずしも十分配慮がなされなかったという点については,改めなければならないと考える。今後は,これまでの教育において支配的であった,あらゆることについて「全員一斉かつ平等に」という発想を「それぞれの個性や能力に応じた内容,方法,仕組みを」という考え方に転換し,取組を進めていく必要がある。

平等という言葉は答申の中に15回登場するが,その全てにおいて否定的な文脈で語られている。しかし,どうしたわけか。この「行き過ぎた平等主義」もまたゆとり教育の象徴として語られることがある。たとえば,「横並びの運動会」などはその代表的エピソードの一つだろう。みんなで手をつないで一斉にゴールするという例の話だ。この話を真に受けている人間がどれだけいるかはわからないが,もちろんデマである。筆者が実際に確認した中で最も古いのは,1981年に開かれた「新教育課程と学校経営の課題」というシンポジウムの中で,国立教育研究所の木田宏によって語られたエピソードである。

高校の先生から聞いた話だが,紛争の頃,運動会の100 メートル競走で生徒がゴールの一歩手前で止まって一斉にゴールインするということがよくあった。そして,これは平等でしょうという。同じことを日本の学校は教室の中でやっているのと違うのだろうか(木田他 1981 p.262)。

この時点ですでに伝聞であり、しかも学園紛争のころにまでさかのぼっている。その真実性はお察しである。

3.4 自主性の尊重

次にゆとり教育における「自主性の尊重」を検討するわけだが,そもそも中教審の答申では「自主性」という言葉はほとんど使われていない。代わりに使われているのが「主体的に」という言葉である。そしてこの言葉には「判断」や「選択」という言葉が続く。主体的に判断する能力,選択する能力がゆとり教育では重視されていたのである。自主性それ自体が盲目的に尊重されていたわけではない。こんなことは常識で考えればすぐにわかると思うのだが,世の中常識を持っている人ばかりではない。

そもそも学校教育において,完全なる自由放任教育など土台無理な話である。たとえば,広田(1999)は1930年ごろ新中間層を中心に形成された「教育する家族」,特にその中でも子供の純真無垢な人格を賛美し尊重する「童心主義」の親の教育意識について次のように述べている。

自由教育の『自由』は決して『放任』ではない。子供に自由に使わせる真鍮板や針金のように,新中間層の親は,あらかじめ『教育的な環境』を準備してやっているのである。(中略)彼をはじめとするこの階層の親たちは,子供を偶然的な学習機会に委ねるのではなく,子供の情報・学習環境を綿密にコントロールし,親があらかじめ設定した『望ましいもの』を子供自身に発見・習得させることをめざしていたのである。

広田の指摘は,一般に子供を「甘やかしている」と思われる親でさえも,実際には強烈な教育志向を持っていたことを示唆している。教育的なまなざしを伴う自由教育は,決して一般に思われるような「わがまま放任教育」ではない。そして広田の言う「コントロールされた学習・情報環境」で「あらかじめ設定された『望ましいもの』」を子供に発見・習得させる」というのは典型的な学校教育の手法である。自主性を尊重した教育をといっても,手ぶらで教室に来るわけにはいかないし,子供が自ら出した答えだからといって手放しで褒めることはできないのである。個々の授業にはそれぞれ目標とその過程が設定されている。子供の自主性を尊重するといっても,それはあくまでも「教育」という枠組みにおける自主性である。「個性」と同様に,ゆとり教育における「自主性」も括弧つきのものでしかない。こんなことは常識で考えて以下略。

学校教育における「自主性」の意味を確認したところで,次は自主性の尊重がゆとり教育においてどのように達成されたのかを見ていこう。といったところで,実はこの作業はほとんど済ませてしまっている。つまり,ゆとり教育における「自主性の尊重」を達成するのは,週五日制であり,総合的な学習の時間であり,家庭学習なのである。それらの学習実態は既に1章で述べてしまった。したがってここでは,特にゆとり教育の理念と個人の心性の関係からゆとり言説を検討してみたい。

今まで,「個性重視の原則」や「自主性の尊重」を達成するための具体的施策として,選択教科や総合的な学習の時間といったものを挙げてきた。ここで疑問に思うのは,それらの具体的・現実な方策がいかに,子どもの心性に影響を与えるのかということである。選択教科を選択した生徒は自分の個性が尊重された,或いはその結果として,それが当然であると考えるようになるのだろうか。或いは,総合的な学習の時間を受けた子どもは,自主性や自由は何であっても許されると考えるようになるのだろうか。

そんな訳ねーだろということを書いていた。割愛。

3.5 バックラッシュ

3.5.1 教員の意識は「ゆとり的」か

前節まで,ゆとり教育における「個性」と「自主性」という言葉が一般に思われているような意味ではないことを説明した。しかし,指導要領の法的拘束力のように,最終的に問題とされるのは現場の解釈である。教育現場は「個性」「自主性」という言葉をどのように捉えていたのだろうか。

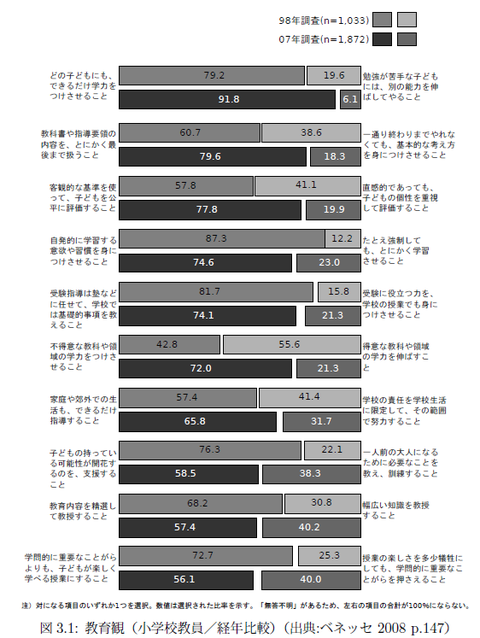

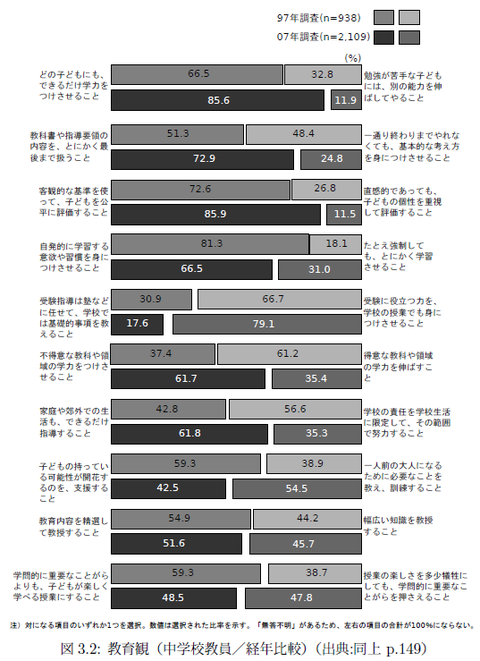

結論から言えば,個性や自主性を尊重するという「ゆとり的教育観」はゆとり教育の開始以後,明らかに退潮の兆しを見せている。1章で引用した学習指導基本調査では教員の教育観も調査している。以下に98年調査と07年調査を比較したグラフを示そう*5。

どの設問にも,「自主性―強制」「個性―画一性」という対立軸が設定されている。結果はどうだろうか。少なくともこのグラフでは,ある明白な傾向が示されている。すなわち,ゆとり教育の実施前と比較すると,ゆとり教育が実施された後では明らかに,自主性から強制,個性から画一性へと教育の軸が移行しているのである。

たとえば,「直感的であっても,子どもの個性を重視して評価すること」と「客観的な基準を使って,子どもを公平に評価すること」というのは,あからさまに「ゆとり的個性」と「非ゆとり的画一性」が対置されている。しかし,小学校では98年調査で「個性重視」が41.1%存在していたのに対し,07年調査ではそれが半減し19.9%となっている。中学校も同様に97年調査の26.8% から,07年調査の11.5%まで減少している。

また,「自発的に学習する意欲や習慣を身に着けさせること」と「たとえ強制してでも,とにかく勉強させること」では,ゆとり教育において尊重されたと信じられている「自主性」と,詰め込み的な「強制」のどちらを重視するかが問われている。子供の自主性を重視するのは,97・98年調査でも07年調査でも高い割合となっている一方,小学校では12.2%にとどまっていた「強制的学習」が,07年調査では23.0%に,中学校では18.1%だったのが31.0%まで増加している。

他の全ての設問について同じ傾向が見られる。ここでは小・中学校の教員に対して各10問ずつ,計20問の設問が存在するが,「ゆとり的教育観」へと振れた設問は1問もない。すなわち,教員の意識は明らかに「ゆとり的」なるものから「非ゆとり的」なるものへと移行しているのである。

この傾向はいわば「伝統的学習」への回帰とも思われるが,それだけではないだろう。たとえば,指導要領の最低基準性に関連して言えば,「教科書や指導要領の内容をとにかく最後まで扱うこと」が小・中学校ともに20ポイントほど上昇している。また,「不得意な教科や領域の学力をつけさせること」は小学校で24ポイント,中学校で20ポイント上昇している。他にも,「受験に役立つ力を,学校の授業でも身につけさせること」「家庭や校外での生活も,できるだけ指導すること」「幅広い知識を教授すること」の割合も上昇している。こうした変化は指導要領の最低基準性によって,学校・教員が基礎・基本の徹底を図ったこと,またそれだけではなく,受験の学力や幅広い知識の教授も授業の中で行われていたことを示唆している。

また,家庭学習の充実という点でも,「家庭や校外での生活も,できるだけ指導すること」の割合が,小・中学校ともに増加し,特に中学校では42.8%から61.8%と20ポイント近く増加している。教師が生徒の学校外での生活に関与している割合が高まっていることが確認できる。以上を見る限り,ゆとり教育では「個性」や「自主性」の「はき違え」などは起こっていない。代わりに,基礎・基本の徹底,学習習慣の定着という98年改訂の目的は正しく教員に理解され,実践されていると解釈することも可能である。

補足

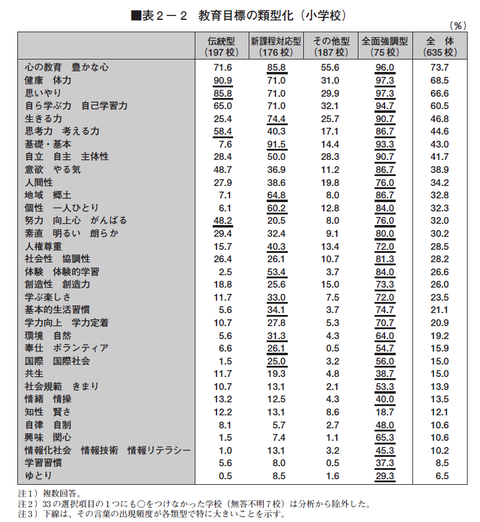

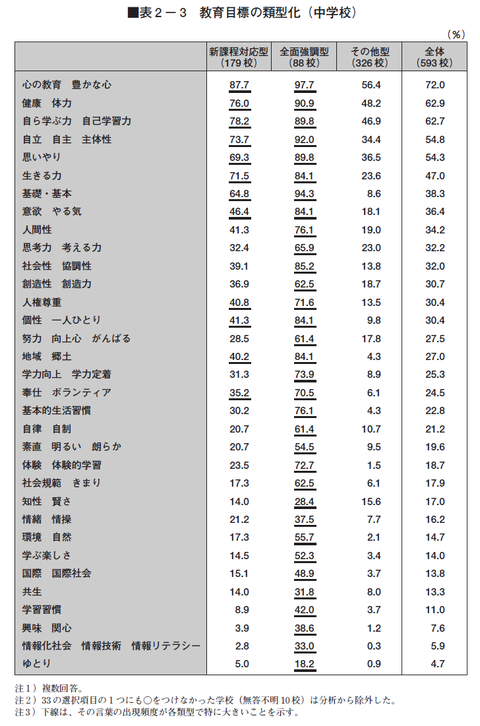

ちなみに2002年調査では学校の教育目標が調査されている。調査者達が「これは『ゆとり』が大人気になるでしょうなぁ」と思っていたかどうかは知らないが

結果はこのざまである。

3.5.2 無視される「ゆとり教育への反動」

もしかしたら,これらの傾向は2007年の時点で,既に「脱ゆとり教育」が始まっていたことの証拠だと考える人もいるかもしれない。しかし,2002年から2007年に至るまで,先述した指導要領の一部改正を除いては,この間に何らかの教育制度の変更があったという事実は存在しない。その指導要領改正でも,「個性よりも画一性を」「自主性よりも強制を」といった教育観はかけらも見られない。むしろ,歯止め規定を撤廃している分,「画一性を打破する」というゆとり教育の方針は,より強固なものとなっている。

したがって,98年調査から07年調査に至るまでに,教育制度の変更以外の何らかの要因によって,教員の意識は「ゆとり」から「反ゆとり」へと向けられているのである。筆者はこの原因について,一つの仮説に従って以降の話を進めたいと思う。すなわち,「ゆとり」から「反ゆとり」へと変化した原因は,ゆとり教育にたいする「バックラッシュ」である。

不思議に思ったことはないだろうか。ゆとり言説を素朴に信じる人達は,中教審や教課審の答申に見られる「個性重視の原則」や「自主性の尊重」が,いかに子どもを甘やかし惰弱にするものであったかを力説している。しかしながら,こうした主張には二つの疑問が存在してしかるべきだ。一つは,知識人(とかなんとか呼ばれる謎の生き物)すらろくに読みもしない中教審や教課審の答申が,なぜ直接的に子どもに影響を与えていると仮定するのか,という疑問である。そしてもう一つの疑問は,一つ目の疑問と表裏一体の関係にある。すなわち,世間にあふれるゆとりバッシングの影響は一体どこに霧散してしまったのか,という疑問である。

これがゆとり言説における,決定的な矛盾点である(と、私は思う)。今,世間に対して「ゆとり言説についてどう思いますか」と聞いたとして,ゆとり教育を肯定する人間が果たしてどれだけいるだろうか。序章(削除。ここで言及しているのは是永らの研究のこと)でも述べたように,あらゆる劣化言説のなかでも,「教育の劣化」認識は極めて強固なものとなっている。この劣化認識から,果たして都合よく学校の教師や子どもだけが例外となっていることなどあるのだろうか。あるのかもね。しかし,本稿では先ほども言った通り,ここで一つの仮定をおく。すなわち,世間には明らかなゆとり教育への反動が見られる。そして,それは学校の教師や子どもにも少なからぬ影響を与えたはずである。

こうしたバックラッシュは実際の教育行政にも大きな影響を与えている。たとえば,安彦(2008)は新学習指導要領(平成20年改訂)の審議会において「個性」という言葉が使われなかったことについて次のように指摘している。

子供の個性についてはほとんど議論されなかった。(中略)私は答申の中に,柱の一つとして見出しに用いるべきだと何度か述べたが,事務方や他の委員の賛同を得られず,結局,本文中には何度か出てくるが,項目などの見出しに使われることはなかった。その理由を考えるといくつか挙げられる。一つ目は,現行の学習指導要領が,「個性」や「選択」を重視して『ゆとり教育』とレッテルを貼られ,平成十二年ごろからの学力論争の中で,それによって学力低下が起きたのだと,有力な教育社会学者などから強く批判されたため,文科省はこの種の用語を表立って使うことを躊躇した,ということがある(安彦 2008 p.98)。

誤解されることも多いが,1章のPISA 報告書でも見たように,ゆとり教育の方針は現行指導要領にも受け継がれている。「個性重視の原則」も当然,現行指導要領の柱の一つであるはずなのだが,「個性」という言葉に対する余りにもネガティブなイメージのために,それを使用しないという事態にまで至っている。これほどに大きな影響がゆとり言説のなかで無視されるのはなぜだろうか。

そして,もし世間においては「ゆとり」よりも「反ゆとり」が優位を占めているのだとすれば,そうした環境で育った子供は果たして「個性」や「自主性」といった「ゆとり的価値観」をどのように捉えているのだろうか。これについては,正直なところわからない。しかし,ゆとり言説信奉者が採用する前提,つまり世間や教師の価値観が直接的に子どもに影響を与えるという前提がもし正しければ,「反ゆとり」の中で育った「ゆとり世代」は,ゆとり言説論者が想定するような「ゆとり的価値観」とはむしろ離れた価値観を持っていると言わざるを得ない。

こうした矛盾点は,学校教育から離れたところでは,一層明瞭であるように思われる。以下どうでもいい話。岩木秀夫の発言などを引用しつつ、「世界に一つだけの花だからオンリーワン!」的な話がいかにアホらしいかを説明していた。「ワンピース」だの「ドラえもん」だのはどうなるねん。ちなみに秀夫は新人類言説の頃から若者論の常連である。

4章

引用・参考文献

[1] 安彦忠彦 2008 「中学校の選択教科の存廃を巡って」『現代教育科学』2008年11月号 pp.96-100

[2] 安念弘 1965 「中学校数学科教育課程の問題点(中学校第1 分科会教育課程)」日本数学教育会誌臨時増刊總会特集号47巻 pp.127-128

[3] 乾彰夫 1985 「『個性重視の原則』と臨教審の日本社会像・人間像」『教育』35巻9号 pp.76-83

[4] 岩木秀夫 2011 ゆとり教育―ゆとり教育とは何だったのか? (特集あの議論はどこへいった) 『日本労働研究雑誌』53巻4号 pp.6-9

[5] 内海巌 1968 「小学校社会科改訂の動向と問題点(<特集>社会科教育の動向)」『社会科研究』16号 pp.1-11

[6] 宇野由紀子 2015 「臨教審答申における『個性』の意味: 学校教育を通じて養成しようとする人間像」『教育論叢』58巻 pp.55-64

[7] 川崎温男 1963 「各種統計を基礎とした新教育課程の反省(高等学校第1 分科会新教育課程)」『日本数学教育会誌臨時増刊總会特集号』45巻 pp.230-231

[8] 木田宏・森隆夫・松村八十八・金子照基 1981 「新教育課程と学校経営の課題」『日本教育行政学会年報』7号 pp.241-266

[9] 藏原清人 1977 「戦後教育改革期の学力問題: 数学教育の場合」『東京大学教育学部紀要』16巻 pp.213-222

[10] 佐藤良吉 1974 「教育試論: 戦後教育の概観」『紀要』7巻 pp.109-237

[11] 生涯学習政策局政策課1997 「21 世紀を展望した我が国の教育の在り方について

(中央教育審議会第二次答申(全文))」http://www.mext.go.jp/b_menu/shingi/old_chukyo/old_chukyo_index/toushin/1309655.htm

[12] 鈴木龍三 1959 「教職専門科目道徳教育の研究(一般教養関係)」『大分県立芸術短期大学研究紀要』1巻 pp.52-66

[13]「戦後日本教育史料集成」編集委員会 1983 「戦後日本教育史料集成」第10巻

[14]「戦後日本教育史料集成」編集委員会 1983 「戦後日本教育史料集成」第12巻

[15] 竹村正一 1953 「小数分数の学習指導について: 新教育と学力低下の問題」『算数教育』2巻1号 pp.11-13

[16] Dewey.J, 1938 Experience and Education=2004 市村尚久訳「経験と教育」講談社学術文庫

[17] 東京地学教師グループ 1969 「地学教育の諸問題と今後の方向(100 号記念号)」『地球科學』23巻1号 pp.25-32

[18] 馬場四朗, 他19 名 1953 「戰後の日本における社会調査の傾向(<特集>社会調査: 座談会)」『季刊民族學研究』17巻1号 pp.45-67

[19] 広田照幸 1999 「日本人のしつけは衰退したか―『教育する家族』のゆくえ」講談社 現代新書

[20] 米国教育使節団, 国際特信社訳 1946 「米国教育使節団報告書: マックアーサー司令部公表」国際特信社

[21] ベネッセ教育研究開発センター 2008 「第4 回学習指導基本調査」http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3247

[22] 水内金太郎 1963 「小中学校を一貫する必要十分な数学教材について(小学校第1 分科会教育課程・評価)」『日本数学教育会誌臨時増刊總会特集号』45巻 pp.18-19

[23] 宮本敏雄 1953 「学力低下と評価の方法について」『數學教育』7巻3号 pp.76-77

[24] 文部省 1992 「学制百年史」ぎょうせい

[25] 山田泰嗣 2010 「戦後教育改革期における経験主義教育の展開と学校図書館 : 学校における図書館科の構想を中心に」『佛教大学教育学部学会紀要』9号 pp.85-98

*1:経験主義の一つの特徴は,教育という営みを社会的過程と捉える点にある。補遺参照。

*2:学力低下論者に共通するこの種の物言いは何なのか。「私もうすうすは感じていましたが」,「皆さんも実感しているでしょう」,「世間の共通認識となっています」,この種の物言いはまともに自説を検証する気がないということの言明か,或いは自分の主張に同意してくれる人間を選別しているだけか,はたまた「まともな感性」をもった人間ならば誰でも自分と同じ主張になるとでも言いたげである。

*3:ここでいう評価の方法とは「相対評価」のことを指す。現在のゆとり教育批判ではここに「絶対評価」という言葉が当てはめられ,学力低下の一因とされているのとは正に対照的である。

*4:ただし,58年改訂においては,学習内容の未消化,それによる「学力低下」という問題は特に高校での学習内容について言及されていることが多い(平間 1964; 岡部 1963; 川崎 1963 など)。

*5:2002年調査ではこれらの設問はない。