「ゆとり教育」という言葉の意味は一意ではない。私が確認した限り、初めてこの言葉が紙面に登場したのは70年代後半であり、この時は77年改訂学習指導要領のことを意味していた*1。したがって、最も広義にゆとり教育を解する場合、80年代以降がゆとり教育の時代となる。ただし、一般的には2002年に実施された98年改訂指導要領がゆとり教育とされており、中には「新しい学力観」や「個性重視の原則」が打ち出された89年改訂指導要領をゆとり教育とする向きもある。文科省は公式にはこの言葉を使っていないため、その正確な定義を決定することはできない。

論者によって意味が異なる用語を使えば議論が混乱するのは必然である。特に、2000年代以降に実施された「ゆとり教育の影響」を測定する教育調査においては、正にこの言葉を原因として解釈の混乱が生じている。具体的には、調査の良好な結果を「(90年代)ゆとりからの脱却が要因」と調査者達が説明することで、それが「(2000年代)ゆとり教育の失敗の証拠」と捉えられてしまう可能性がある、或いは現にそうなっているということである。以下にその具体例を示す。

ゆとり教育に対する実証調査

「ゆとり教育の失敗はあらゆる調査によって証拠立てられている」

こうした俗説とは異なり、実際にはゆとり教育の影響を測定できる経年比較調査はそれほど多くは無い。60年代に全国学力テストが廃止されて以来、日本では大規模な全国学力調査や学習実態調査が殆ど実施されなかったからである*2。管見の限り、ゆとり教育の前後に実施され、またその結果が比較可能となっている大規模教育調査は以下の四つである。特に①、②、④については、調査の目的として「ゆとり教育による変化」を捉えることが明確にされている。

①ベネッセによる『学習基本調査』『学習指導基本調査』

②苅谷剛彦・志水宏吉による大阪を対象とした学力調査(2001・2013)

③OECD・IEAによる国際学力調査(PISA・TIMSS)

④文科省による『教育課程実施状況調査』

同時期に、同一の対象に実施されたこれら四つの調査の結果はそれなりに一貫している。すなわち、①、②、④の調査では、いずれもゆとり教育実施後に学習時間の増加や学力の向上傾向が確認されており、また、PISA調査では2006年調査以降、ゆとり教育を受ける年数と得点の変化が一致している。これは私が無理な読解をした結果ではなく、いずれの調査においてもその改善傾向を調査者自らが認めている。中でも①、②の調査はその結果と解釈が驚く程似通っており、この二つの調査をここでは重点的に説明する。

①ベネッセによる『学習基本調査』『学習指導基本調査』

『学習基本調査』はベネッセ教育研究所が1990年より実施している調査であり、主に児童・生徒の家庭学習の実態を調査することを目的としている。また、『学習指導基本調査』も同じくベネッセ教育研究所による調査であり、小学校・中学校における学習指導の実態、教員の意識を調査することを目的として1997年より実施されている。いずれの調査も、経年比較を可能にするため質問紙には同一のものが使われている。

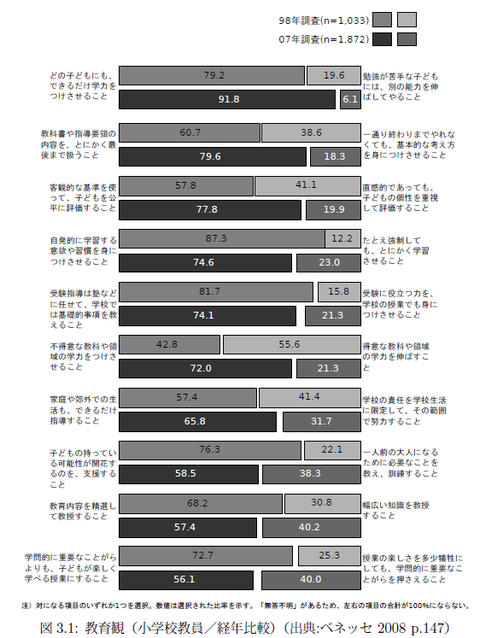

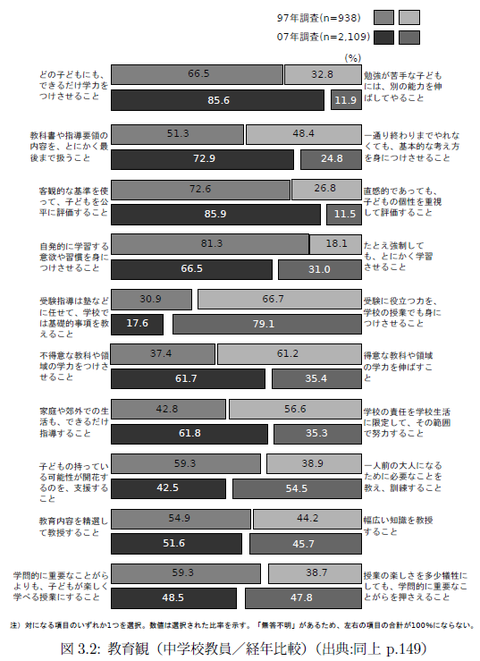

調査の結果についてはネット上でも報告書が公開されているため詳細は述べない。簡単に示せば、ゆとり教育実施後の調査(2006・2007年調査)では学習時間の増加、学習習慣の定着、学習態度の改善等が確認され、また、教員の教育観が個性尊重から画一性重視へ、自主性尊重から強制重視へ移行したことが明らかとなった*3。

※一応グラフを追加しておきます。詳細はこちらをご参照ください。

この結果を目にした調査者達の衝撃は察するに余りある。学習基本調査報告書の冒頭にある「結果は、エキサイティングである」との言葉は本音であろう。明らかに調査者達はこの結果を予測していなかった。それでは、彼らはこの結果をどのように解釈したのか。

「ゆとり」から「脱ゆとり」への変化と解釈した。この点、第4回学習指導基本調査、第4回学習基本調査のいずれの報告書にも共通した認識となっているが、最前述べた通り一般には2000年代の教育が「ゆとり教育」とされているため、何を言っているのか良く分からない人も多いかもしれない。そこで、報告書の中から具体的に該当する箇所をいくつか引用してみる。まずは、第4回学習基本調査報告書(中学生版)における西島央の序言である。

分析結果の概観に入る前に、第3回調査が行われた2001年以降の中学校教育をめぐる動きを簡単に確認しておこう。

この間の中学校教育に何より大きな変化をもたらしたのは、2002年度から完全実施された学習指導要領の改訂である。完全学校週5日制、学習内容の精選、「総合的な学習の時間」の導入、選択教科等にあてる授業時数の拡大など、ゆとり路線と、一人ひとりの個性にあった教育という新自由主義的な発想に従って、それまでの中学校教育のしくみを大きく変える内容となっていた。

ところが、1998年に告示された学習指導要領の移行措置が進む過程で、新しい学習指導要領に基づく教育では子どもたちの学力低下を招くのではないかとの批判が起こった。そこで文部科学省は、学習指導要領の完全実施の直前に『学びのすすめ』を発表して、「確かな学力」の向上を目指す姿勢を打ち出した。学習指導要領の示す内容をより深める「発展的な学習」を扱うことが認められたり、基礎・基本の確実な定着を目指す指導や学ぶ習慣を身につけるような指導機会の充実が求められたりするようになった。

(中略) つまり、第3回調査が行われた2001年は、ゆとり路線が一番進んだ状態にあり、2002年度からは、しくみはゆとり路線をベースにしながらも、実態は、確かな学力の向上とそのもとでの学校の多様化へとシフトしてきているととらえることができよう。

西島によれば、2002年に実施された「ゆとり教育」は始まった瞬間にその終わりを迎えたらしい。そこまでは言わずとも、2002年を「確かな学力向上路線」の端緒と捉えていたことは確かである。また、この引用の前段では中学生の学習態度の改善、学習量の増大を指して「この2つの特徴からは『ゆとりから脱ゆとりへ』という流れを読み取ることができよう」としており、確かな学力向上路線=脱ゆとりという認識であることが分かる。

それではここで言う「ゆとり路線」とはいつから始まったものなのか、西島の説明からは判然としないが、第4回学習基本調査報告書(小学生版)では、この点について樋田大二郎がより詳細な説明をしている。

1. 「確かな学力」は浸透したか

今日の学校教育に強く影響している学力観は大きく3つある。まず、1970年代の詰め込み主義が落ちこぼれ・少年非行・校内暴力などの教育問題・社会問題を招いたことへの反省から生まれたのが「新しい学力観」(1987年)である。関心・意欲・態度の強調と自ら学ぶ意欲と社会変化に主体的に対応できる能力の強調が特徴である。この「新しい学力観」をさらに展開したものが「生きる力」(1996年)である。心の教育や身体の教育にまで踏み込んだのが特徴である。

これらの学力観は文科省が教育課程審議会や中央教育審議会で提案してきたものであり、まとめて「ゆとり路線」と呼ばれることもある。しかし、文科省の「ゆとり路線」は、大きな障害に出合う。子どもの自主性の過度な尊重による教育指導の後退、および学力低下への懸念である。

文科省はマスコミをあげての教師批判と学力低下批判の高まりのなかで、「ゆとり路線」を守るために「確かな学力」の学力観を提案した。この「確かな学力」は『学びのすすめ』(2002年)の中で提案され、今、日本の学校教育を方向づけているのはまさにこの学力観である。

(中略) 以上、学習基本調査小学生版は、小学生の学習行動と学習意識が大きく向上したことを明らかにしている。まず、学習行動と意識の面で「確かな学力」が目標としたような状況が出現しつつある。『学びのすすめ』の効果があった可能性を強く示唆している結果といえよう。

樋田の認識によれば、1987年の「新しい学力観」以降の学力観が「ゆとり路線」であったということになる*4。また、樋田もやはり『学びのすすめ』をゆとり路線転換の契機としている。なお、「新しい学力観」に基づき学習指導要領が改訂されたのは89年、実施されたのは92年以降であり、「生きる力」に基づき学習指導要領が改訂されたのは98年、実施されたのは2002年以降である。

最後に、調査全体の代表者である耳塚寛明の言も引いておく。耳塚はいずれの報告書の序言においても、また記者会見の質疑応答の場でも、第4回調査の結果を「脱ゆとりの成果」と明言している。

それから十数年。それまで不易と考えられてきた日本の教育システムは、音を立てて動きました。未曾有の変動を教育界は経験したといってよいかもしれません。識者の中には、1990年代の教育界を日本経済になぞらえて、「失われた教育の10年」と呼ぶ人もいます。

(中略) 新学習指導要領は2002年に小・中学校で、翌年から高校で実施されました。同時に完全学校週5日制もはじまります。しかし、その導入の前からすでに新学習指導要領への批判が高まっていました。高等教育関係者からわき上がった学力低下への懸念の声は、メディアや世論をも席巻する勢いでした。文部科学省(以下、文科省)は2002年に『学びのすすめ』を公表して、ゆとりから脱ゆとりへと、舵を切り始めました。文科省自身は当初躍起になって否定をしていましたが、確かな学力への路線転換がどれだけ現場を動かすものであったのかは、読者の皆様がご存じのとおりです。

以上がベネッセ調査における公式の見解である。一般には「ゆとり教育」が始まったと信じられている2002年こそが、その実「脱ゆとり」へと転換した年であるというのはいずれの報告書にも通底した認識となっている。私自身はこうした認識を肯うわけではない、というかはっきり言って随分とご都合的な解釈だと思うが、全くの不合理であるというほどでもない。問題なのは、この調査者達の見解が正しく伝わらなかったことである。或いはそもそも伝える気が無いということである。

たとえば、2015年に実施された第5回ベネッセ学習基本調査の結果はNHK「ニュース7」でも取り上げられていたが、その(第4回調査に引き続き)良好な結果の要因を問われた耳塚は次のように答えていた。

「ゆとり教育からの脱却がストレートに学習行動の変化へと反映したと考えている」

恐らくこの言葉の意味を正確に理解できた人間は絶無に近かったろうと思う。念のため再説しておくと、耳塚たちによれば90年代(89年改訂)が「ゆとり路線」の時代であり、それが2000年代(98年改訂)の「ゆとり路線をベースとした確かな学力向上路線」を経て、2010年代(08年改訂)の完全な「脱ゆとり路線」に結実したという流れである。

したがって、耳塚の説明は間違っているわけではない。少なくとも一貫性はある。ただし、それは耳塚にとっての話である。多くの視聴者はこの説明を聞いて「ああ、最近脱ゆとりが始まったし、(2000年代の)ゆとり教育はやっぱり失敗だったんだな」以上の感想は抱かなかったと思われる。

また、耳塚は他の媒体においても第5回調査の結果を解説しているが、第4回調査の報告書であれほど強調されていた『学びのすすめ』は殆ど出てこない。単に「脱ゆとりの成果」とするか、或いは第4回調査の時点で既に確認されていた「宿題の増加」を要因として挙げるに止まっている。こうしてベネッセの調査はめでたく「ゆとり教育失敗の証拠」となったのである。

補足1:ベネッセの調査で確認された学習時間増加の傾向は、総務省の社会生活基本調査の結果とも整合的であり、平成23年調査と平成8年調査を比較すると、一日当たりの学業時間は中学で20分、高校で14分、大学で40分伸びている(小学校ではこの年から「脱ゆとり教育(08年改訂)」が実施)。なお、ここでいう学業時間とは学校での授業、家庭での予習や復習、学習塾や通信教育の全てを含めた学習時間である。ちなみに、社会生活基本調査は実際の生活時間を15分刻みで記録する方式をとっており、また、ベネッセの調査とは異なり無作為抽出であるためその数値は全国の代表値となっている。つまり、社会生活基本調査はベネッセの調査よりも信頼性は高いのだが、何故かその結果は余り引用されることが無い。

補足2:ベネッセ調査の結果について、私自身はゆとり教育に対するバックラッシュの結果であったと素直に解釈している。例えば、学習指導基本調査では小・中学校の教員の教育観について、「個性―画一性」「自主性―強制」を対立軸にした設問がそれぞれ10問ずつ用意されているが、97・98年調査と2007年調査の結果を比較すると(2002年は設問無し)、計20問のうち全ての設問で個性から画一性へ、自主性から強制へと教員の教育観は変化している。耳塚らの解釈ではこの現象を説明することができない。『学びのすすめ』でも当然のように個性・自主性の尊重が謳われていたからである。

ただし、ベネッセ調査の結果をゆとり教育の真面目と解釈することも不可能ではない。基礎・基本の徹底や学習習慣の定着は『学びのすすめ』以前から、ゆとり教育の主要な目標とされていたからである(そもそも同文書の目的は新指導要領のねらいを改めて周知することにある)。また、耳塚ら一部の教育学者が主張する(そして一般にもそう信じられている)、子供をただ甘やかすだけの牧歌的な「個性」や「自主性」は89年改訂でも98年改訂でも提唱されていない。ベネッセ調査で示された「反ゆとり的」傾向は、あくまで耳塚らが考える「ゆとり教育」を基準として「反ゆとり的」なのである。

②苅谷剛彦(2001)志水宏吉(2013)による大阪を対象とした学力調査

まずは苅谷剛彦らが行った調査から説明する。この調査は2001年に大阪を対象として実施された学力調査であり、その主要な目的の一つが、指導要領の変更が学力に与える影響を調べることにあった。苅谷らは1989 年に大阪大学の池田らが行った『学力・生活総合実態調査』と同様の問題・アンケートを利用することで学力の経年比較を行い、また、調査対象者を「伝統的学力観」に基づく授業を受けたのか、「新しい学力観」に基づく授業を受けたのかを軸として分類し、各種の分析を行っている。

結果、苅谷調査では甚大な基礎学力の低下、及び「ふたコブ化」している学力格差が確認され、苅谷らはこれを「ゆとり教育(=新しい学力観)」が原因であると解釈した。ただし、苅谷調査はあくまで77年改訂と89年改訂を比較しているのであり、世間一般に認識されている「ゆとり教育」、つまり98年改訂の影響を直接的に調べた調査ではない。

勿論、直接的に調べたわけではないとしても、まるで無関係というわけではない。上述の樋田の説明の通り、「生きる力(98年改訂)」という理念は「新しい学力観(89年改訂)」を継承しさらに発展させたものだからである。89年改訂によって学力低下が生じたとするならば、当然に98年改訂でも学力低下が生じるはずである。苅谷自身も「調査報告―『学力低下』の実態」の中で次のように言及している。

八九年という時点は、子どもの興味・関心、意欲などを重視し、教師は指導者ではなく子どもの支援者であることを強調した「新しい学力観」導入以前の時期にあたる。一方、二〇〇一年は、八九年改訂の指導要領が本格実施された年である九二年以後、十年にわたり新しい学力観に沿った教育が行われ、さらには今回の「総合的な学習の時間」の施行等を含む、現行指導要領の移行期の最終年にあたる。したがって、この二時点間を比べることで、二〇〇二年四月から始まった新指導要領のもとでの教育の問題点を予測することができると考えるのである(苅谷他, 2002, pp.8-9)。

89年改訂の影響を調べることで、98年改訂の問題点を予測できるとする苅谷の考えは妥当であると思う。ただし、あくまでも予測である。前節で述べたように、ベネッセ調査ではゆとり教育実施後に明らかな「反ゆとり的」傾向が生じており、従って、苅谷調査の結果がそのまま98年改訂に適用できるかは分からない。

仮に、苅谷調査と同じフォーマットで、その10年後に実施された学力調査があれば話は簡単である。その学力調査は苅谷調査と同じく二つの指導要領、すなわち、89年改訂と98年改訂の影響を比較できる調査となっているはずである。しかし、そんな都合の良い調査があるものだろうか。

あるんだなこれが…実は、苅谷調査が実施された12年後に、苅谷調査のメンバーでもあった志水宏吉が池田調査、苅谷調査に続く3回目の調査を実施している。結果としては学力が向上していたのだが、ここで詳細は述べない。重要なのは、学力向上と言う結果を志水がどのように解釈したのかである。

志水調査が実施されたのは2013年であり、中学校において新指導要領が実施された翌年のことである。したがって、「脱ゆとりの成果」と主張することも不可能では無かったろうが、流石に実施から1年しか経過していない新指導要領に学力向上の要因を求めてはいない。それでは、志水は調査の結果を「ゆとり教育の成果」と認めてしまったのか。勿論そんなことはない。志水は自らの調査、及びそれに先立つ二つの調査を次のように解釈した。

文部科学省が『ゆとり教育路線』から『確かな学力向上路線』にかじを切ったのは,二〇〇三年のことであった(中略)そして今回の調査である。二〇〇一年から二〇一三年へといたるこの一二年間は,間違いなく『確かな学力向上路線』の期間であった(志水他, 2014, pp.2-5)。

本書の最大の特徴は、三時点での学力調査の結果を比較したことにある。その三時点は、「ゆとり以前」(一九八九年)→「ゆとり時代」(二〇〇一年)→「ポストゆとり」(二〇十三年)のそれぞれの時期に小・中学校生活を送った子どもたちを対象にしていると、大まかに見積もることができる。つまり、第一回調査はゆとり教育の前の状況を、第二回調査はゆとり教育の影響を、そして今回(第三回)の調査はゆとり教育以降の「確かな学力向上路線」の影響をそれぞれ反映していると見ることができる(同上, p.64)。

志水調査においてもベネッセ調査と同じ解釈が採られた。「90年代ゆとり路線」から「2000年代確かな学力向上路線」への転換である。つまり、2001年時点の苅谷らの予測は外れたのであり、調査のメンバー自身がそのことを認めたということになる。なるのだが、苅谷調査と違い余り話題になることも無かった。

ところで、報告書には

まず、指摘しなければならないのは、政策の重要性である。私たちの調査結果が示しているのは、「ゆとり教育路線」から「確かな学力向上路線」への政策転換が、子どもたちの学力形成に大きな影響を与えたという事実である。(同上, p.66)

という記述もあるのだが、不思議なことに、その「確かな学力向上路線」の具体的内実については全くと言って良いほど触れられていない。志水は2003年をゆとり路線の転換点としているが、その年に何が起こったのかすら説明していないのである。当然ながら、苅谷調査にあったような「伝統的学力観」「新しい学力観」を軸とした分析なども皆無である。本当に何の記述も無い(ついでに「ゆとり教育」や「新しい学力観」についての記述も無い)。

恐らく、2003年というのは指導要領の一部改正のことを指していると思われるが、それでは志水の主張との間に齟齬が生じる。一部改正で変更があったのは、主に指導要領の最低基準性に関連する部分であり、授業時数や指導内容、或いは志水らが学力低下の主犯と目する「新しい学力観」等の部分に変更はないからである。

そもそも、『学びのすすめ』と同じく、指導要領の一部改正はあくまで(少なくとも文科省の立場としては)新指導要領の周知・定着のためであり、むしろ「ゆとり教育的」要素は一層強調されているとすら言える。一部改正の通知は学習指導要領データベースにアップロードされており、また、具体的な変更箇所は赤字で記載されているため、興味がある方は自分で確認してほしい。

このように、何を意味するのかも分からない「ゆとり教育」とその対概念である「確かな学力向上」は、ご丁寧なことに報告書の表紙にも書かれている。表紙の文言を目にしただけの人はその正確な意味を理解できなかったろうと思うが、まさか読んでも分からないとは買った人も思わなかったろう。少なくとも私は思わなかった。

補足1:苅谷調査の最大の問題点は地域的な制約を無視していることにある。調査が実施された大阪では、全国学力テストにおいて未曽有の順位低下が生じており、64年調査では6位であったのが、07年調査では44位にまで後退している。この結果は、大阪固有の学力変動が生じたことを示唆しているが、調査当時の苅谷らがこのことに注意を払っていたとは思えない。他ならぬ志水が次のように述べているからである。

他方大阪では,2007年10月に第1回目のテストの結果が発表された際に,文字通りの激震が走った。ここ数年にわたって,大阪府の学力向上・学力保障の取り組みを研究者の立場からサポートしてきた筆者自身にとっても,その結果は衝撃的であった。あまりよくないだろうとは覚悟を決めていたが,まさかここまで悪いとは夢にも思っていなかったというのが本当のところである(志水, 2009, p.33)。

ちなみに、苅谷調査・志水調査のいずれの報告書においても地域的制約については明示されているのだが、それが分析に活かされた形跡は全くない。

たしかに,限られた地域の,限られた数の子どもたちを対象とした調査の結果であり,これだけをもって,日本全体の教育を語ることには慎重でなければならない(苅谷他, 2002, p.32)。

と言った舌の根も乾かぬうちに大阪という地域的限定は地の果てへと消え去る。以降の記述では一度も「大阪」という言葉は出てこない。

二〇一二年のPISA 調査の結果によれば,日本の子どもたち(一五歳児)の学力はかなり回復傾向にあると言われているのだが,より年少の子どもたちにはどのような変化が生じているのだろうか。『大阪』という地域的な限定はあるものの,その問いに答えようとしたのが今回の第三回調査であり,その分析結果を速報的にまとめたのが本書である(志水他, 2014, p.6)

同上である。

③OECD・IEAによる国際学力調査(PISA・TIMSS)

PISA・TIMSS調査におけるゆとり教育の扱いについては以下の記事で触れている。

④文科省による『教育課程実施状況調査』

この調査は文字通り、教育課程における児童・生徒の学習達成状況を調査するものであり、1981年から文部省が実施している。第3回調査と第4回調査はそれぞれ2001年、2003年に実施されており、調査年度からも分かる通り「ゆとり教育の影響」を調べることを目的とした調査である。ゆとり教育実施の前後1年に実施されたため、用語の混乱は生じていない。

結果は、中1社会及び中1数学を除いた全ての教科学年において、前回を有意に上回る問題数が有意に下回る問題数よりも多いという良好な成績を示した。ただし、この調査結果は「文科省の実施した調査は信頼できない」という声によって現在では殆ど黙殺されている。PISAの結果を「脱ゆとりの成果」とする文科省の見解を無邪気に受け入れた時の素直さとは好対照である。

結語

以上、ゆとり教育(98年改訂)の前後に実施された教育調査において、「ゆとり教育」という言葉が一般の用法とは異なって使用されていること、また、それによって調査結果が真逆に解釈されうることを示した。このような混乱を防ぐのは容易であり、「ゆとり教育」という言葉に代えて、その改訂年度でそれぞれの指導要領を表記するだけで良い*5。それだけで良いのだが、その程度のことすら覚束ないのが日本の教育議論の現状であり、知的怠慢の極みと言う他はない。

補足

この記事の副題は「ゆとり教育の失敗はどうつくられたか」である。記事中には敢えて示さなかったが、耳塚も志水も強硬な「反ゆとり派」であり、彼らの一見して奇妙な解釈も、単に彼らの信念に合致するように修正されたものだと考えれば納得がいく。書かずに示そうと思ったが念のため付記しておく。

参考文献

苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 (2002). 「調査報告―『学力低下』の実態」. 岩波ブックレットNo.578

志水宏吉 (2009). 「全国学力テスト―その功罪を問う」. 岩波ブックレットNo.747

志水宏吉・伊佐夏実・知念渉・芝野淳一 (2014). 「調査報告―『学力格差』の実態」岩波ブックレットNo.900

ベネッセ教育研究開発センター (2007a). 「第4 回学習基本調査・小学生版」. http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3228

ベネッセ教育研究開発センター (2007b). 「第4 回学習基本調査・中学生版」. http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3227

ベネッセ教育研究開発センター (2008). 「第4 回学習指導基本調査」. http://berd.benesse.jp/shotouchutou/research/detail1.php?id=3247

文部科学省 (2003). 「平成15年度 小・中学校教育課程実施状況調査」. https://www.nier.go.jp/kaihatsu/katei_h15/index.htm

*1:ただし、当時は「ゆとりの教育」「ゆとりある教育」という表現の方が多い。「ゆとり教育」という言葉を見出しに使っている記事としては次のようなものがある。

「小学生の学力伸びる “ゆとり教育”成果? 思考や応用力には難点」読売新聞, 1984, 09, 29, 朝刊

「『ゆとり教育、失敗だった』推進した文相、否定」読売新聞, 1984, 10.21, 朝刊

*2:全く実施されなかったわけではない。たとえば、1975年には日教組と国民教育研究所による共同学力調査が実施されており、その結果は77年指導要領改訂にも影響を与えている。また、文部省は1981年より現行の指導要領の達成度を測る「達成度(到達度)調査」「教育課程実施状況調査」を実施している。

*3:ゆとり教育の象徴と信じられている「個性・自主性偏重の教育」が、実態とかけ離れていることは強調しておきたい。教員の教育観など強制できるわけがないというのに、何故あれほど多くの人が「ゆとり教育では個性・自主性を尊重している」と素朴に信じたのかは今もって謎である。ちなみに、2002年に実施された第3回学習指導基本調査では学校の教育目標が調査されているが、33の目標の内「ゆとり」を選択した学校は小・中学校共に5%前後であり、これは全選択肢の中でも最低の数値であった。

*4:樋田は「1970年代の詰め込み主義が落ちこぼれ・少年非行・校内暴力などの教育問題・社会問題を招いた」としているが、これは余りにも雑駁な認識である。落ちこぼれ・少年非行が問題とされたのは確かに詰込み教育(68・69年改訂/71・72年実施)の時代だが、校内暴力が問題とされたのは80年代、つまり「ゆとり教育」の時代である。

実際に、89年改訂が告示された翌日の毎日新聞には次のような記述がある。「現行の『ゆとりの教育』のもとでは校内暴力、いじめのあらしが吹き荒れた。今回の改訂で学校が子供にとって、居心地のいい場所に生れ変わるだろうか(1989年3月16日付毎日新聞)」。念のため書いておくと「現行の『ゆとりの教育』」とは77年改訂を、「今回の改訂」とは89年改訂を指している。

*5:或いは指導要領改訂に係る教育改革全般について言及する場合は、その審議会答申の中で提示されたキーワードによって区分すれば良い。たとえば「ゆとり教育」批判の旗手である西村和雄は、80年代以降の教育をそれぞれ「ゆとり(77年改訂)」「新学力観(89年改訂)」「生きる力(98年改訂)」と位置付けている。(西村 2017 「学習指導要領の変遷と失われた日本の研究開発力」)