匿名掲示板が瀕死の状態で避難所の過去ログも残りそうにないのでこれからはレスバトルの記録をブログに保存しておこうと思います。最終的にクッソ長大になりそうなので各レスバは折りたたんでいます。

レスバをする気は全く無かったのですが>>71を見て「なんかこれって俺と勘違いされてねぇ?」という意味不明な妄想が頭をもたげてつい…なんか前回もスレ見返したら唐突にレスバ判定士さんが現れて勝ち名乗りを上げてくれてたんですが私もしかして監視されてますか…?アルミホイル巻かなきゃ…

64 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 21:57:09.101 ID:4S5QVQUXA

>>47

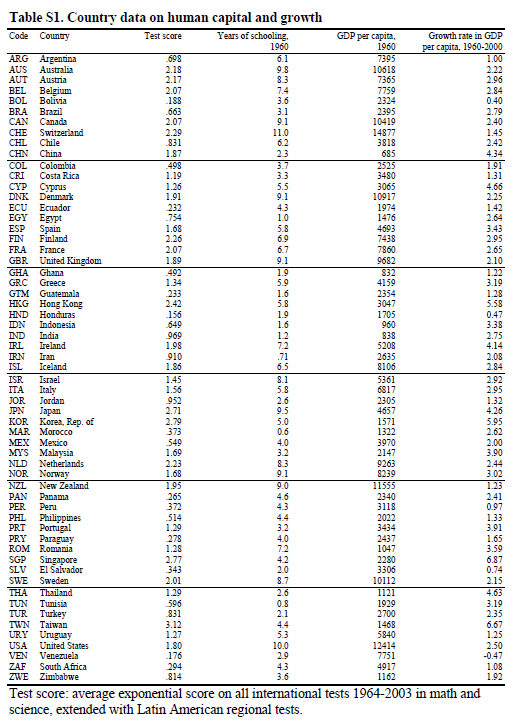

このランキングの元データになってる調査をしてるのがRichard Lynnっていう研究者なんだけどそいつがどんなやつかちょっと調べてみるとこのデータの性質が分かると思う

まあ日本人は世界で一番賢いんだ!っていう幻想の中に生きたいんだろうから言っても無駄だろうけど

71 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:02:42.795 ID:vjOeh/7pD

>>64

レスバとか強そう

75 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:05:06.029 ID:ZjzErQmas(私)

確かにRichard Lynnは悪い意味で結構有名やけど日本の数値は1960年代以降の知能検査30-40例くらい使っとるから精度はそこそこのはずや

78 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:11:03.872 ID:4S5QVQUXA

>>77

日本人のIQの平均値が低いなんて一言もいってないんだ

だってIQっていうのは平均値が100になると定義されてる指標なんだから

平均値の高い・低いがそもそもあるはずないんだ

90 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:18:57.999 ID:ZjzErQmas

>>78

国内で運用するときは勿論そうなんやけど例えばWAISとかWISCみたいに外国で開発された知能検査を標準化する時にいわば素の得点が出るわけでそれを使ってメタ分析しとるんや

94 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:21:26.554 ID:4S5QVQUXA

>>90

それはwais日本版とかwisc日本版とかがあるってだけの話でそこで得たデータを認知科学的に英語のものと比較したりすることはできないよ

その辺の企業が勝手やって無意味なデータ採取してポップサイエンスで面白おかしく商売することはあるだろうけど

102 エッヂの名無し 2023/10/29(日) 22:26:29.063 ID:ZjzErQmas

>>94

言語による差異項目機能があるってことか?

想像つかんのやが具体的にはどんなのや

元スレ:https://bbs.eddibb.cc/test/read.cgi/liveedge/1698582261/

ちなみにこれ以降返信はありませんでした。

まあ正確にはレスバではないですが…私の仇敵である中室牧子先生がとあるスレで称揚されていたので、少しでもその評判を下げようとした涙ぐましい努力の備忘録です。

681 エッヂの名無し 2023/10/16(Mon) 23:39:14.248 ID:23c6b9c797

最近だとこれが面白かったわ

分析職じゃない人でも読み物として楽しめるレベル原因と結果」の経済学―――データから真実を見抜く思考法

689 うんち&◆Cyl4lcCI8w 2023/10/16(Mon) 23:44:17.184 id:d85be44418

>>681

こういうのがもっと読まれるといいよな

700 エッヂの名無し 2023/10/16(Mon) 23:51:52.125 id:d5c21c142f

>>681

メタボ健診を受けていれば長生きできる、テレビを見せる子どもの学力が下がる、偏差値の高い大学へ行けば収入が上がる。そう言われて、否定する人はほとんどいないだろう。しかし、経済学の有力な研究はこれらをすべて否定している。本書で紹介する「因果関係を証明する方法」がわかれば、「根拠のない通説」にだまされなくなる。まじか…面白そうや…

712 エッヂの名無し 2023/10/16(Mon) 23:56:32.968 ID:348d3c03aa

>>681

ワイ自分の専門分野で中室先生にデータの誤解釈ツッコんだら即ブロックされたことあるわ

ここで意識していたのは中室先生に対する敵意を極力見せないようにすることでした。Xは謎の一般人が専門家に噛みついてくる魔境ですからね、その構図に嵌め込まれては勝ち目はありません。中室先生を腐しつつギリギリちょっと面白いと言えなくもないくらい*1のレスを心掛けました。

712 エッヂの名無し 2023/10/16(Mon) 23:56:32.968 ID:348d3c03aa

>>681

ワイ自分の専門分野で中室先生にデータの誤解釈ツッコんだら即ブロックされたことあるわ

746 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 00:11:15.728 ID:22ea62ebaa

>>712

こわ

しかし目論見むなしくヤバい奴認定をされてしまいました。「こわ」の意味は若干解釈の余地がありますが、ここでは素直に「(Xとかによくいる専門家に噛みつくヤバい素人じゃん)こわ」という意味だと解釈しておきます。

こうした状況においてはその後のレスが極めて重要になります。つまりごく普通の、それでいてどこか専門知を感じさせるようなレスを続けるのがベストです。直接反論したり上掲のTogetterリンクを貼ったところで誰も読みませんし「ヤバい奴」という評価が不動のものになるだけです。

776 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 00:57:30.033 id:d5fd0b2396

人類ってちゃんと情報や知識を整理してまとめようとせんよな

すべてのジャンルにおいてこれを順番に読んでいけば正しい知識が身につくよっていう教科書的な物を国が作るべきや

信頼できる物がないから読みやすそうなウンコみたいな本が広まっていくわけで

781 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 01:11:26.699 ID:87cab69a74

>>776

具体的にどの辺のジャンル想定しとるか分らんけど大抵は文字通りの教科書があるわけやし体系と信頼性求めるなら論文の先行研究部分でも読めばええんちゃうか

そして一時間後に好機が到来しました。教科書の正当性を素朴に肯ずることで「独学のヤバい奴」という評価をかわしつつ「先行研究読めばええんちゃう」とアカデミズムとの関わりを仄めかしていきます。

746 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 00:11:15.728 ID:22ea62ebaa

>>712

こわ

786 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 01:16:57.493 ID:87cab69a74

>>746

専門家に噛みつく謎の一般人みたいに喧嘩売ったわけでもないんやけどな…

その上で、(日をまたいでIDも変わったので紐づける意味でも)「別に喧嘩腰じゃあなかったんだがなぁ…」とまるで専門家同士の誠実な会話を求めていたかのようなアピールもかかしません。

あとは適当に、スレタイに沿ったレスを二つか三つ、ネタレスを交えながら書き込めばミッション終了です。

795 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 01:27:33.925 ID:7ea8c34f76

ふんっ😤

https://i.imgur.com/tWj1TRr.jpg

801 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 01:33:09.634 ID:87cab69a74

>>795

グリモワール定期

815 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 01:58:52.869 id:b43c94315f

ていうかショーペンハウアーの時代から最近はクソみてぇな本ばかりだって思うのを現代でも繰り返してる所におかしみがあるな

839 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 02:35:24.304 ID:87cab69a74

>>815

セルバンテスやらゲーテやらギッシングやらも低俗本とそれを有難がる読者をコケにしとるし出版文化の普及以降は割りと普遍的な話なんやろんな

821 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 02:06:13.938 ID:22ea62ebaa

古典はクソやろ

自国や他国の文化の変戦として学ぶならわかるけど真に受けてんのヤバすぎ

840 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 02:35:44.515 ID:0adfca1b7c

>>821

一部除いて何年も昔にやった同じ作風同じ情報を繰り返してるから古典とほぼ変わらんし本に関しては退化してると思うわ

アメリカのメタ文学全盛期が1970やしな

その後にミニマリズムとか暗黒文学の時代がきてるわけやから

遠隔作用か近接作用か、絶対性か相対性か、力は媒介か粒子かとかその時点で確定して未知の領域の理論上の議論も古代ギリシアから続けてきた議論と対して変わらんし逆に何を指してるか知らんが現代のもので優れた道具的に有用な超情報的な知見が何を指してるか教えてほしいわ

生が持続する以外永遠に人間はエピゴーネンしかしとらんのに

849 エッヂの名無し 2023/10/17(Tue) 02:58:25.200 ID:87cab69a74

>>821

むしろ昔の人もワイらと変わらんやん!ってビックリするために読むのが古典や

元スレ:https://bbs.eddibb.cc/test/read.cgi/liveedge/1697453736/

5 エッヂの名無し 2023/10/07(Sat) 17:04:50.326 c70f5085ab

ユダヤ人 IQ120

ジャップ IQ105(108から低下中)20差があると会話できないから

そろそろジャップとは会話できないねぇ

6 エッヂの名無し 2023/10/07(Sat) 17:18:48.201 8fe4615f4e

>>5

ユダヤ人の数値をどっから持ってきたか知らんが日本人の数値はLynn&Vanhanenやろ?

あれいくつかバージョンあるけど日本はずっと105で変わらんしそもそもメタアナリシスやから毎年測ってるわけちゃうぞ

10 エッヂの名無し 2023/10/07(Sat) 17:24:41.870 c70f5085ab

>>6

効いてて草

11 エッヂの名無し 2023/10/07(Sat) 17:31:22.675 8fe4615f4e

>>10

ワイはユダヤ人120と日本人108の出典を知りたかっただけなんやけど…

ちなみに各国の知能指数を標準化する時はフリン効果を計算に入れとるからその意味ではIQは上がっとるで

そもそも日本におけるフリン効果を発見したのがRichard Lynnやからな

元スレ:https://edge.edgebb.workers.dev/test/read.cgi/liveedge/1696665491/

以降の返信はありませんでした。Lynn&Vanhanenは知能低めの方が出典を知らずに引用することが多いのですが、このパターンは初めて見ましたね…もしかするとメタ分析に使った論文の一つに108という結果があったのかもしれませんが詳細は不明です*1。

一応Lynn&Vanhanen(2002)には1967年のWPPSIで日本108点という結果があるのですが、フリン効果その他諸々を補正した標準化得点は105点となっており、もちろん計算に使うのは後者の数値です。ユダヤ人については良くわかりませんでした。