これまで、このブログでは「ゆとり教育による学力格差の拡大」という仮説に対して、折に触れてその検討を試みてきた。個人的には一区切りがついたのだが、何分各記事に分散しており統一性に欠ける。そこで、稿を改めて各検討の略述をここにまとめることにした。

煩を厭うて簡を尊ぶ世相であるから、冒頭から結論を言ってしまうと、ゆとり教育は格差拡大を意図した、或いは容認する政策ではなく、また、ゆとり教育によって学力格差が拡大したという証拠は殆ど無い。以下、順を追って説明していこう。

ゆとり教育はエリート教育だったのか

詰め込み教育

さらに悪いことに、中学校からかなりの部分を高校に先送りするにもかかわらず、高校卒業時の水準は落とさないと明言したため、高校での内容が極端に過密なものになっている。これでは、詰め込み・未消化による一層の落ちこぼれを生むだけである。

その一方で、能力のある生徒にとっては、小学校・中学校の、すぐ終わってしまう学習は全くつまらないものでしかなく、こちらも学習意欲を失う。「落ちこぼれ」の反対で、「浮きこぼれ」現象と呼ばれるものである。今の方向でこのまま進めば、さらに学力低下がひどくなるばかりなのはもう目に見えている。

ゆとり教育(1998年改訂学習指導要領)が実施される直前、一部の論者が危惧していたのは、学習内容の削減による"浮きこぼれ*1"の存在であった。今では意外に思えるかもしれないが、これは当時としては自然な発想である。というのも、大量の落ちこぼれを生んだとされる70年代の「詰込み教育」への反動こそ、80年代以降にゆとり教育路線を推し進めた原動力だったからである。詰込み教育が落ちこぼれを生んだのであれば、ゆとり教育は浮きこぼれを生むであろうというわけだ。

補足しておくと、落ちこぼれという言葉は今でこそ一般に使われるようになったが、元々は70年代の詰込み教育バッシングの際に流行した言葉である。当時の学校教育は、膨大な学習内容を消化することだけを目的にした「新幹線授業」とも揶揄され(毎日新聞1976年10月7日付)、全国教育研究所連盟の調査では、教育課程についていける児童・生徒が小学校で7割、中学校で5割、高校では3割という結果が出た事から、「七五三教育」という造語も生まれた(「戦後日本教育史料集成」編集委員会 pp.256-257)。

ここで注意しなければならないのは、批判の過程が異なるとしても、結局のところ詰込み教育とゆとり教育は同じ批判に晒されていたということである。たとえば、1975年に日教組と国民教育研究所が共同で実施した学力調査を例に引いてみよう。この調査はその衝撃的な結果から各紙に一面で取り上げられ、結果として詰込みからゆとりへと方針が転換された契機ともなった調査なのだが、これに対して当時の日教組と文部省の代表はそれぞれ次のような談話を残している。

【基礎学力の低下明白】

日教組の今村彰教育政策部長の話「この調査で、子どもたちの読み、書き、計算といった基礎的な学力が低下、あるいは停滞し、子どもたちの学力の格差が拡大していることが明らかになった。現行の教育課程、教科書の内容について抜本的な検討が必要であることを示すものだ」【意外な結果ではない】

文部省・沢田道也小学校教育課長の話「日教組の調査結果は意外なことではない。どこが調査してもこんな結果になるだろう。現在、教育課程の改訂に取り組んでいる文部省の教育課程審議会でも問題にしているところであり、秋の中間答申もこの方向で作業が進められているところだ」

批判する側、批判される側ともに、学力の低下、及び学力格差の拡大を共通の認識としていたことが分かる。勿論、これは日教組と文部省だけの見解ではなく、広く世間一般に膾炙していた認識である。そのことを示すために、当時の国会議事録をいくつか引用してみよう。ただし、長いので読み飛ばしてもらっても構わない。

これによりますと、小学校の五、六年の子供の約五七%は、学校での勉強全体が「わからない」と答えています。半分以上がわからないと答えています。この数字は決してこれだけの問題だけではなしに、昭和四十五年に発表された全国教育研究所連盟の調査においても、ほぼこれは一致しております。私はこの小中学校の半数以上の子供が日々の授業にはついていけないで、置いてきぼりにされておるという事柄について、これはきわめて重大な問題だと、こう思いますけれども、このような事実について、大臣、どうお考えになるでしょうか。

69 - 参 - 文教委員会 - 閉1号 昭和47年09月29日

まず、最初の一つの問題ですけれども、これは行き届いた教育を保障するという点です。いま母親たちにとって一番ショッキングな問題として語られている一つが、いま義務教育でクラスの半分以上の子供たちが授業についていけないという調査報告の結果なんです。これは文部大臣も御存じだと思いますけれども、一昨年全国教育研究所連盟が出した調査の報告ですけれども、義務教育においてすら半分以上の子供が授業についていけない。自分の子供も、そのついていけないほうに、もしや入っているのではないだろうか、そういうことがあったのではたいへんだし、大切な基礎学力を身につけさせるためには、何としてでもこういう子供が落とされていく状態を改善しなければならないというのが親の熱心な願いになっております。

71 - 衆 - 文教委員会 - 3号 昭和48年02月23日

これはもうすでに御承知でございますけれども、教育内容の理解程度について全国教育研究所連盟の調査が出されておるわけであります。(中略)これは学校の先生方の判断の場合ですが、指導主事の判断によりましても、約二分の一の子供が理解をしておるというのが五〇・五%、すなわち逆にいたしますと、約半分の子供がわからない状態に置かれている、こういうきわめてショッキングな数字が出てまいったわけです。(中略)「学習のわからない子がふえてきた」という声は、全国のどこからでも出ています。現場の教師は勿論のこと、子どもたちも、父母たちもみんな困ってしまっています。」というふうなこの説明がつくわけですね。こういう事態をどうするかということ、これはほんとうに重要なことだと思います。

71 - 衆 - 文教委員会 - 16号 昭和48年05月09日

かくて、わが国の文教予算の総予算に占める比率は、本年に至ってついに一割を割ったではありませんか。このような貧弱な教育諸条件の上に、財界の要求する労働力養成のための差別と選別教育の強引な推進は、いま何を生み出しているでしょうか。全国教育研究所連盟の調査が示すとおり、半数以上の子供が教科を理解できないでいるという衝撃的な報告となってあらわれております。また、ことしは児童生徒の自殺件数は、戦後最高を記録しているではありませんか。かかる教育の荒廃をもたらした文教行政上の失政の責任もまた、のがれることはできないのであります。

71 - 衆 - 本会議 - 61号 昭和48年09月21日

この調査を見ますと、学力の落ちこぼれといいますか、私はこれは落ちこぼしと言った方がいいのじゃないかと思うのですけれども、いずれにしても、その落ちこぼれが物すごく多い、学力の質というものが停滞しておる、あるいは低下をしておる、さらに、学力の格差が増大しておる、こういうことがこの調査ではっきり出ておるわけでございます(中略)巷間教育課程についていける子供のことを、七五三教育だ、こういうことも言われたことがあるわけでございますけれども、この調査は大体そういうことをあらわしているような気がするのです。

77 - 衆 - 文教委員会 - 7号 昭和51年05月19日

以上の記述を読んで察しが付いているかもしれないが、落ちこぼれと学力格差の拡大が問題視されたということは、必然的に詰込み教育もまたエリート選別教育の誹りを免れなかったということである。たとえば、東京地学教師グループは1968・69年改訂指導要領に対し、次のように直截な言葉で批判している。

しかしその内容は,われわれ民間教育運動のなかで追及されてきた『自然科学をすべての国民のものに』という,教育内容を科学的に,大衆的にというものとはいちじるしく異なる。具体的には少数(年令人口の約3%)の『ハイタレント』と多数の『非タレント』を『選別』しようという教育政策にうかがうことができる。少数の『ハイタレント』には『英才教育』を,多数の『非タレント』には『能力』・『適性』に欠けるとして,それらにみあった低い教育を与えようとしているのである(東京地学教師グループ 1969 p.25)。

三浦発言

ここまで、詰込み教育において落ちこぼれや学力格差の拡大が問題視され、更には意図的なエリート選別教育と批判された経緯について説明してきた。しかし、これは詰込み教育を批判するためではない。ここで示したかったのは、実証を伴わない主張には価値が無いということである。なんとなれば、詰込み教育とゆとり教育という正反対(とされる)教育政策が、全く同一の批判を受けているからである。理屈と膏薬は何処へでも付くということだ。

ところで、98年の学習指導要領の改訂に際し、作家で教育課程審議会会長であった三浦朱門は「戦後五十年間の教育は落ちこぼれの救済に血道を上げてきた。それに代わってゆとり教育ではエリート教育をすすめる。落ちこぼれには道徳性だけを養ってもらえばよい」という趣旨の発言を行い話題となった。この発言は、ゆとり教育が格差拡大を齎すエリート選別教育と誤認された最大の原因かもしれない。

ただし、先にも述べたように、そもそも「落ちこぼれ」という言葉自体が詰込み教育の産物である。それ以前に学校教育の文脈でこの言葉が使われた事例は、寡聞にして知らない。三浦の認識はあくまでも三浦の認識であり、文部省の統一された見解ではない。そして、詰込み教育もまた"政府・財界の要求する労働力養成のための差別と選別教育の強引な推進"と批判されたことは、先の議事録の引用に示した通りである。

また、こうした関係者の発言から学校教育の真実が分かるというのであれば、反対の事例を出すことも容易である。たとえば、元文科省次官である小野元之は、2006年に行われた講演の中で、ゆとり教育には三つの誤解があると言い、その三つ目について次のように述べている。ただし、小野は三浦とは違い、これは個人の見解であるときちんと断っている。

それから三つめには、このような教育内容の大幅削減*2を決定したということで、文部科学省は学力向上をあきらめたのか、学力向上政策を放棄したのかと、世の中に思われてしまったことがあります。十八歳人口が減ってきて、大学さえ選ばなければ全員が進学できるような全入時代に入るのだから競争しなくてもいい、学校ではそんなに一生懸命勉強しなくていい、こういう間違ったメッセージを与えてしまったのではないかということです。

「基調講演:日本の子どもに求められる読解リテラシー」 東京大学大学院教育学研究科 教育測定・カリキュラム開発<ベネッセコーポレーション>講座国際研究会 2006年8月6日

結論

ここで「ゆとり教育はエリート選別教育だったのか」についてひとまず結論を出しておこう。結論は不明である。というより、そうであるとも言えるし、そうでないとも言える。当たり前だが、一国の教育政策が決定するまでの過程には、様々な利害関係者の思惑が複雑に絡み合っており、一個人の思想や信条で決定されることはない。

たとえば、90年代の公教育を方向づけた87年の臨教審について、宇野(2015)は、臨教審において使われる「個性」という言葉は、画一的な教育が愛国心を喪失させたと主張する「国家派」と、硬直化した日本の行財政に改革を求める「自由化派」という、対立する二つの派閥を統一するためのシンボルであったと説明している。

ゆとり教育も同様に、国家・社会の立場からゆとり教育に肯定的なもの、否定的なものがいれば、児童・生徒の立場からゆとり教育に肯定的なもの、否定的なものがいたのであり(山内他 2005)、一国の政策とはそれぞれの論者がそれぞれの立場で主張を繰り返した結果として生じた、歴史的・社会的産物なのである。

補足

念のため補足しておくと、ゆとり教育がエリート教育であったとするならば、その制度的裏付けは「選択教科」の拡充を措いて他にない。授業時数の削減は社会経済的地位による格差を拡大する可能性はあるが、能力による選別機能はむしろ弱まってしまう。学習内容の削減も同様であり、加えてゆとり教育では授業時数の削減以上に学習内容が削減されたため、格差の拡大や固定化を意図していたとも考えにくい。学習の効果は一般的に(そして実証的にも)逓減するため、学習内容を削減すると追加の学習による便益が減少するからである。

ゆとり教育によって格差は拡大したのか

律儀に読んでいただいた方には本当に申し訳ないのだが、以上の記述は全くの無意味である。先にも少し触れた通り、実証を伴わない主張は無価値であり、重要なのは実際に格差が拡大したのかどうか、していたとすればその原因は何か、ということである。上の記述は、あたかも一国の教育政策がまるで統一された意思や目的を持っているかのように思いなす人*3に向けた記述であり、そうでなければ読む必要はない。

というわけで、早速「ゆとり教育による学力格差の拡大」を検討していこう。とは言っても、冒頭に述べた通り、既に別の記事において検討は済ませてしまっているので、ここでは簡単にその結果を紹介するに留める。

PISA

良く知られているように、1956年から開始され、その後10年程実施された全国学力テストが日教組の反発によって終了して以来、日本には全国的な学力調査の蓄積が殆ど存在しない(袰岩 2016; 川口 2020)。加えて、日本の学校現場では子どもの家庭環境を訊ねることがタブーの一つとされていることもあり、教育格差に関するデータを入手することは、研究者でも困難となっている(志水他 2019)。

他方、2000年前後から開始されたPISA・TIMSSのような大規模国際学力調査は学力の経年比較が可能となるように設計されており、加えて(生徒質問紙であるため精度には欠けるものの)、生徒の家庭環境に関するデータも収集していることから、親の社会経済的地位(SES)による子供の学力格差を経年比較することができる。PISAでは、これらSES設問の各得点を合成したESCSという変数を用意している。

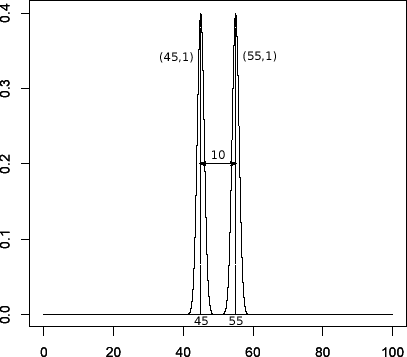

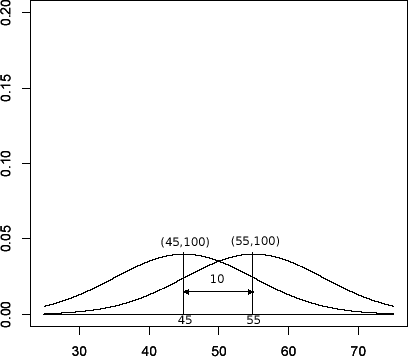

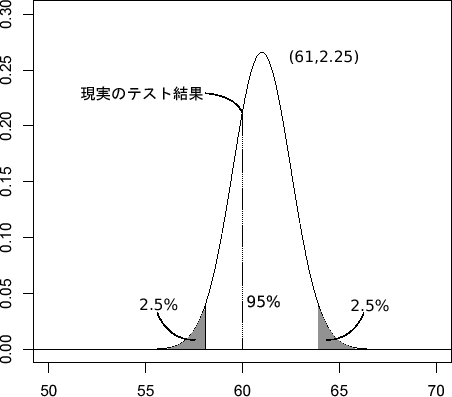

というわけで、ESCSと各領域(読解力,数学的リテラシー,科学的リテラシー)の得点(PVs)を回帰分析した結果が以下である。分析に当たってはRのintsvyパッケージを利用した。なお、PISA2000の結果が含まれていないのは、当該調査ではSESに関る設問に日本の生徒が回答していないからである。詳細については後述する。

普通に読めば、この15年間ESCSが学力に与える影響はほぼ一定であり、少なくとも特定の教育制度の変更と係数の変化を結びつけることはできない。付言すると、ゆとり教育が実施されたのは2002年(小・中学校で一斉実施)であり、脱ゆとり教育が実施されたのは小学校で2011年、中学校では2012年からである。

以下は、各年度のPISA受験者が「ゆとり教育」を受けた年数を表にしたものである。網掛けの部分がその年数となっているが、2009年から実施された移行措置については新指導要領(08年改訂)の前倒しという性格が強かったためグレーにしている。

仮に、PISA2003においてESCSの影響力が強まっていたとして、続くPISA2006-2012の結果はゆとり教育との因果関係を否定している。98年改訂では年間70コマ削減されているため、当然にPISA2006-2012の受験者の方が削減された授業時数が大きくなるからである。

むしろ、敢えて係数の変化と指導要領の変更を結び付けたいのであれば、PISA2003-2015までの結果は「ゆとり教育による格差縮小」「脱ゆとり教育による格差拡大」と解釈する方がまだ合理的である。ただし、PISA2018では再び格差が縮小していることから、結局指導要領の変更が学力格差に与える影響は、それほど大きくないのかもしれない。

補足―川口大司による格差拡大説

Daiji, Kawaguchi. (2013) "FEWER SCHOOL DAYS,MORE INEQUALITY", Global COE Hi-Stat Discussion Paper Series 271

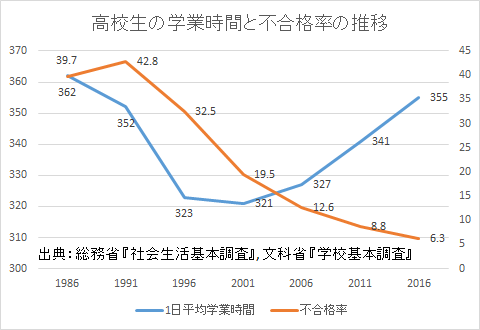

「ゆとり教育による格差拡大」を実証するものとして頻繁に引用される川口論文だが、この論文には(というかこの論文を軽々に引用するには)いくつかの問題がある。第一に、川口が二次分析に利用した社会生活基本調査が示しているのは(親の学歴が)中卒の子供と大卒の子供の学習時間差拡大であり、実際には論文に示されていない「親の学歴が高卒」の子供の学習時間が最も伸びている。したがって、中卒と大卒の格差は拡大したと言い得るが、高卒と大卒の格差はむしろ縮まっていると言える。詳細については以下の記事を参照してほしい。

第二に、川口論文ではPISA調査のデータを利用してSESと学力の関係がゆとり教育の前後でどのように変化したのかを調べているのだが、そもそもPISA2000では日本の生徒は家庭の社会的・経済的地位に関る設問に回答していない。そこで、川口は家庭の蔵書数や自室の有無等の変数を用いて親の学歴を予測し、その予測された親の学歴を利用して学力との関係を調べている。

ただし、PISA2003以降は日本も(親の学歴含む)SESに関わる設問に回答しており、それらの結果を合成したESCS(Economic Social Cultural Status)という変数が用意されている。そのため、川口の利用した手法を採用する必要はなく、より直接的に学力とSESの関係を調べることができるようになっている。

社会生活基本調査のデータと違い、PISAデータは万人に公開されているため誰でも容易に検証することが可能である。そして、検証した結果が上記である。

TIMSS

次にTIMSSについて検討していきたのだが、残念ながらTIMSSではPISAほどSESに関するまとまった情報は得られない。保護者に対する調査が実施されるようになったのはTIMSS2011からであり、それ以前の結果については「家庭にある本の冊数」がSESの代理指標としてしばしば利用されている(同上 https://a.co/8NryTdE)。

ここでは『日本と世界の学力格差――国内・国際学力調査の統計分析(以下、「世界の学力格差)』から、川口の分析を引用しよう。以下はTIMSS2003-2015を対象に、蔵書数が「0-10冊」のグループと「201冊以上」のグループの得点差を分析した結果である。特に学力格差に関する部分を抜粋した。なお、TIMSS2003以降の比較となっている理由はPISAと同様である。

はじめに、表5-3の日本のデータを確認しておこう。2000年以降、日本では学力の低下が騒がれたが、TIMSS2003から2015までの数値を見る限り、この間の学力の低下は確認できない。むしろTIMSS2011や2015で見られるのは、学力の向上である。得点差を見ても、TIMSS2007で得点差が拡大する傾向が見られたものの、その後のTIMSSではやや縮小傾向にある。また「0-10冊」のグループの成績のみ、TIMSS2003から2007で低下したものの、それ以外の箇所は回を重ねるごとに得点が上昇している。要するに、日本のTIMSS第4学年の数学の成績については、この間、全体的に向上する傾向を示しており、明らかな学力低下や学力格差の拡大は認められないということになる。

(中略)

表5-13をみるとわかるが、TIMSS2003からTIMSS2012まで日本の第8学年の得点差は、第4学年のそれと同じか、やや大きい程度の数値である。ただここで注意したいことは、TIMSS2003から2007にかけて得点差が拡大しているという点である。この得点差は2015年にさらに拡大し、90点を超えるまでになっている。この傾向がたまたま生じた一過性のものなのか、それとも今後続くのかは、今後のデータの蓄積を待つ他ないが、一貫して得点差が拡大傾向にあるというのは気なる点である。

(中略)

ここまでの分析を総括すると、日本についてはTIMSSから明らかな学力低下の傾向は見られなかった。日本の平均点は、今回分析対象とした10の地域・地方の中ではむしろ高い方である。第4学年に関して言えば、得点差も比較的小さく、理想的な状況に近いとすら言える。日本より得点差の小さな国・地域は、香港(HKG)やオランダ(NLD)くらいである。

一方、第8学年においては、この間に得点差が拡大していく傾向が見られた。この拡大傾向が今後も続くのかどうかは定かではないが、TIMSSの日本の成績を読む際は、平均点の高低のみならず、格差についても引き続き注視していく必要があるといえるだろう。

TIMSSでは、第4学年数学においては学力格差の拡大が確認されず、第8学年数学において格差の拡大傾向が確認されている。ただし、川口が指摘する通り、格差はTIMSS2015において一層拡大している(2003-70.9点,2007-78.4点,2011-77.0点,2015-90.5点)。TIMSS2015では第8学年数学で過去最高の得点を記録しており、それが「脱ゆとり教育の成果」と喧伝されたことは周知の通りである。ちなみに、この後は川口もPISAデータのESCS変数を用いた回帰分析を行っている。結果は筆者と変わらないのでここでは省略する。

刈谷・志水調査

「世界の学力格差」の冒頭で、監修者である志水宏吉は次のように述べている。

「学力低下の実体は学力格差の拡大である」という主張を、監修者らのグループが行ってから15年あまりが経過した。小中学生の「学力の2こぶラクダ化」という言葉で表現したが、そうした見方は今日では日本の学校現場の常識となっている。

志水の自負も故無しとはしない。市川(2002)が指摘するように、苅谷・志水らが行った調査は学力低下論の源流の一つでもあり、その白眉はそれまで学校現場においてタブーとされてきた学力格差の実態を明らかにしたことにあるからだ。

ただ、ここで注意しておかなければならないのは、志水が明らかにした学力格差の実態はゆとり教育が実施される前のものであり、2013年に志水自らが実施した後継調査では、学力格差は縮小しているのである。

これがまた何ともややこしいのであるが、志水は80年代を前ゆとり教育の時代、90年代をゆとり教育の時代、そして一般にゆとり教育が行われていたとされる2000年代を脱ゆとり教育の時代と考えているのである。事の詳細についてはいくつかの記事に書いているので、参照していただければ幸いである。

ちなみに、(学力低下や学力格差の拡大はゆとり教育が原因であるという)この志水の認識は「世界の学力格差」にもそのまま引き継がれているのだが、川口が執筆した章では、ゆとり教育による学力格差拡大の懸念を紹介した後、「一方で、こうした学力格差の拡大を懸念する声とは、逆の現象を指摘する研究も存在する」として志水の研究を紹介している。読者が混乱するので志水先生はそろそろ何らかの注釈を付けてほしい。

色々と加筆修正予定

引用・参考文献

宇野由紀子(2015).「臨教審答申における『個性』の意味: 学校教育を通じて養成しようとする人間像」. 『教育論叢』58 巻pp.55-64

川口俊明(2020). 「全国学力テストはなぜ失敗したのか――学力調査を科学する」. 岩波書店

志水宏吉(監修)・川口俊明(編著).「日本と世界の学力格差――国内・国際学力調査の統計分析」. 明石書店

東京地学教師グループ(1969)「地学教育の諸問題と今後の方向」地球科学 23(1)

袰岩晶・篠原真子・篠原康正(2019).「PISA調査の解剖 能力評価・調査のモデル」. 東信堂

山内乾史 ・原清治(2005).「学力論争とはなんだったのか」. ミネルヴァ書房

![秘密結社鷹の爪団 独立愚連広報部 フラッシュアニメ課 THE DVD [レンタル落ち] 秘密結社鷹の爪団 独立愚連広報部 フラッシュアニメ課 THE DVD [レンタル落ち]](https://m.media-amazon.com/images/I/611Wct0YHXL._SL500_.jpg)