4章では主に国内の学力調査の結果とゆとり言説との関連に焦点を当てる。PISA・TIMSSなどの大規模国際学力調査や学力調査それ自体の理論的詳細は5章で扱う。

- 4.1 学力低下論の源流1―分数のできない大学生

- 4.1.1 「びっくりするための」調査

- 4.1.2 危機感を満足させるための学力テスト

- 4.2 学力低下論の源流2―苅谷調査

- 4.3 ゆとり教育悪玉論の弊害1―地域的限定の無視

- 4.3.1 全国学力調査

- 4.4 ゆとり教育悪玉論の弊害2―ゆとり教育の期間

- 4.4.1 「ゆとり教育以前」のゆとり言説

- 4.5 ゆとり教育悪玉論の弊害3―十人十色のゆとり教育

- 4.5.1 PISA報道に見られる「ゆとり教育」の事後的選択

- 引用・参考文献

4.1 学力低下論の源流1―分数のできない大学生

市川(2002)によれば,90年代後半から盛んに主張されるようになった学力低下論にはいくつかの源流がある。その一つが「大学生の理数能力の低下」である。当初,この言説は主に理数系の大学,学部に勤める大学関係者によって主張されていた。たとえば,朝日新聞の5月24日付け朝刊では,日本数学会の前理事長であり,名古屋大学の教授でもある浪川幸彦の談話が取り上げられている。

数学者仲間の間では,九十年ころから学力低下が話題になっていた。入試の採点を担当していた浪川教授は『大学以前の教育に問題があるのでは』と感じていた。授業で一年生と接して,それを確信した。(中略)九十四年に日本数学会内に大学数学基礎教育ワーキンググループを作り,学力に関する調査を実施するとともに,大学教育の改善に乗り出した。

この記事に見られるように,既に90年代に入った頃には大学関係者による「理系大学・学部生の理数能力の低下」が主張されるようになっていた。その後,「ゆとり教育の危険性」がマスメディアを通じて大々的に宣伝されるようになると,彼らの危機感は一層つのり,1999年には,応用物理学会,日本応用数理学会,日本化学会,日本化学会化学教育協議会,日本数学会,日本数学教育学会,日本物理学会,日本物理教育学会の諸学会が,「新学習指導要領(ゆとり教育)」に対する声明を発表している。

当初は理数系の大学・学部生を対象としていた「理数能力の低下」言説の矛先は,当然のように文系の学生にも向けられることになった。そうした「大学生の理数学力低下」言説が一つのピークに達したのが,西村和雄らによって書かれた『分数のできない大学生』である。同書は,そのセンショーナルなタイトルから,学力低下議論において最も広く読まれ,引き合いに出されることの多い書物となった(市川 2002)。

同書では,戸瀬信之と西村和雄が全国の国立・私立大学の文系学生を対象に行った数学学力調査の結果がまとめられており,タイトルにもなっている『分数のできない大学生』という主張は,おそらく同書の12章に示された学力調査の結果を基にしていると思われる。西村らは私立大学の文系学生を対象に,小学校から高校までの基礎的な問題を21問出題しているが,その中には小学校レベルの分数の問題が5問出題されている。以下に示したのはその5問である。

この5問の結果は,同書の帯では「信じられないでしょうが,大学生のうち十人に二人は小学校の算数ができません」と簡潔にまとめられている。西村らの調査では11校の私立大学が対象となっているが,そのうち最も入学難易度の高い,ある私立大学の経済学部生のうち「受験で数学を選択しなかった組」では,この5問「全て」に正答した割合が78.3%だったという*1。

仮にも私立のトップ校がこの程度の問題に8割程度しか正答できない,5問に4問程度しか正答できないのであれば,他の調査を俟つまでも無く学力低下という主張は妥当だろう。無論,この解釈は誤りである。

と言っても大して話ではないのでざっくりと説明しよう。西村らの調査では個々の問題の正答率は示されず,問題4の正答率が85.5%であったことだけが報告されている。仮に,5問の正答率が独立で均等であったとするなら,問題4以外の正答率は,0.783/0.855の四乗根で0.978となる。恐らく,西村らが問題4の正答率しか示していないのは,それが最も低い正答率だったからだろう。

それでもこれほど簡単な問題であるならば,50人に1人が解けないのは大問題であると言う人もいるかもしれない。しかし,実際のテストでは,それがどれほど簡単なものであろうと,受験者のレベルがどれだけ高かろうと,平均正答率が100%になることは滅多にない。

現実のテストでは,単純なケアレスミスによるものから,周囲の環境による集中力の乱れ,無気力による無回答,疲れ・病気などによる体調の変化,時間の制約による焦り,などの様々な誤答要因が存在している。どれほど簡単な問題であろうと100%が常に保証されるわけではない。これはわざわざ説明しなければならないことだろうか。

また,その実施目的が明確にされているような学力調査では,そもそも問4のような問題は出題されない。学力調査が測定しようとするのは「学力」であって,忍耐力でも集中力でも真面目さでもないからだ。ましてや「学力低下」を実証することが目的ではない。

たとえばPISAでは,テスト冊子の最後から連続している無回答については全て「未到達」として扱い,得点の計算には含めない(PISA 2003 p.323)。PISAの問題が測定しているのは学力であり,生徒の意欲や興味関心,問題を解く速さではないからだ。

そうした領域は質問紙調査によって個別に調査するのが望ましい。でなければ,学力テストの結果は複数の次元の「学力」に影響されることになり,調査の分析,結果の解釈が困難になるからである。

4.1.1 「びっくりするための」調査

しかし,西村らの調査の最大の問題点はその恣意的な結果の示し方にあるわけではない。この調査の最大の問題点であり,他の多くの学力調査にも共通するのは,「過去のデータがないにも関わらず,或いは経年比較が可能となるようにテストが設計されていないにもかかわらず,経年比較を行っている」という点である。『分数のできない大学生』のどこを探しても,過去に同様の調査を行った際のデータは示されていない。

それでは彼らが一体何を基準に「学力低下」を主張しているかといえば,彼らの実感である。もはや調査する必要もなかったのではないか。同書では,「きわめて低くなっている」「もっとはるかに進んできた」「誰の目にも明らかであろう」「これは一般的傾向である」「驚くほど低い」といった情緒的な記述が多用されている。西村らが学力低下を実証したがっているのは,それこそ明らかなように思える。

もちろん,調査の動機としてはそれでも構わないのだが,それが調査の手続きや解釈に影響を与えているならば,生み出されるのはゴミ*2であると言わざるを得ない。同書の冒頭では「読者は,いかに簡単な問題で調査したかに驚くであろう」との言葉があるが,驚かせる前にやるべきことがある。学力低下を主張したいのであれば,比較対象を置くことが最低限の条件である。

西村らの調査に典型的に見られるような,自分たちの「驚き」や「びっくりした」といったような素朴な実感を根拠として,何かしらの劣化や低下を騒ぎ立てる調査を,後藤(2012)は「びっくりするための調査」と呼んでいる。こうした調査の多くは経年比較調査としての体をなしていない。ただ,劣化・低下という彼らの実感に科学的な箔をつけるためだけに実施されている。

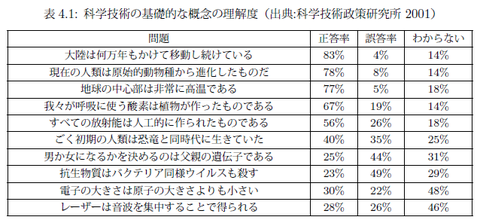

しかし,当たり前だが「驚き」も「びっくり」も学力低下を示す何の根拠にもならない。たとえば,次の表を見てほしい。これは2001年に全国の18歳から69歳までの成人男女を対象に行われた,「科学技術の基礎的な概念の理解度」を調査した結果である。この調査はアメリカやヨーロッパの研究者と協力して開始した「科学技術の公衆理解に関する国際比較研究」の一環として行われ,日本では科学技術政策研究所が『科学技術に関する意識調査』として調査を実施した。したがってその結果は各国間で比較可能なものとなっている。

衝撃的な結果である。当て推量を含んでいるのに全問平均正答率が51% というのもひどいが,特に,「性別を決定する遺伝子」「電子と原子の大きさ」の正答率など,一体何がどうすればそうなるのか。誤解や迷いの余地がある問題とは思えないし,指導要領上はどの世代も文系・理系問わず学習しているはずである。日本国民の知的水準がここまで劣化しているとは筆者も信じたくなかった……

と言うわけにはいかない。率直に言って,上記の設問は語句の定義が曖昧なものもあり,あまり良い設問とは言えない。わからない問題には素直にわからないと回答する割合が日本は他国と比較して高かったのかもしれないし,「男腹・女腹」のように文化的な差異が背景に存在しているのかもしれない。そもそも,たったの10 問では測定領域が限られている。しかし何よりも,この調査には過去と比較ができるデータが存在しない(1995年にも同様の調査が実施されているが,そちらも2001年調査と同様に,日本は「ひどい」結果であった)。

一部の人はこの調査結果を見て大層驚くかもしれないが,その驚きには何ら実証的な意義は含まれていない。周りの人が驚いていても同じことである。自分の周りにいるのは,自分と同程度の知的水準を持った人間である可能性が高い。身近な他人と驚きを共有したところで,実証性が二倍にも三倍にもなるわけではない。無意味なものは無意味である。

(ちなみに,調査実施年度と調査対象者の年齢からも分かる通り、上記の調査に「ゆとり世代」の結果は含まれていない。他方,こちらの調査では2006年度入学生を対象として上記の設問を尋ねている。結果は,ほぼ全ての設問に置いて上記の日本人平均を上回っており,当て推量の値を50%とすると平均正答率で10ポイントほどの差がついている)

4.1.2 危機感を満足させるための学力テスト

ここでは,「びっくりするための調査」の典型例として西村らの調査を取り上げたが,同様の調査はこれ以外にも数多く存在する。たとえば,「衝撃大学生のあきれた知能程度4人に1人『太陽は東に沈む』!(J-CAST 2011)」や,「大学生4人に1人,『平均』の意味理解せず(日本経済新聞電子版 2012)」などの調査もその典型だろう。前者は東海大学産業工学部の藤下光らが2011年に行った調査であり,後者は日本数学会が同じく2011年に行った調査である。

こうした調査の多くは主に大学生の学力低下を問題としている。したがって,調査の実施主体は大学関係者や,彼らによって構成される各種の学会や協会であるということになる。果たして彼らが手段も選ばずに大学生の学力低下を「実証」しようとするのはなぜか。単一の原因を想定することはできないが,少なくとも一つの原因としては「ゆとり教育に対する危機感」を挙げることができるだろう。

たとえば,「分数ができない大学生」の著者である戸瀬信之は,『理学専攻科雑誌』42巻2号に「大統領が数学と理科に力を入れるアメリカとゆとりの教育で滅びる日本: 最近の学力低下について」という論考を載せているし,西村も同様に『学力低下が国を滅ぼす』(日本経済新聞社 2001)の中で,戸瀬と仲良く「ゆとり亡国論」を提唱している。

こうした傾向は最近になって初めて生じたものではない。3章で述べたように,新教育批判の際には,雨後の筍のごとく学力調査が次々と生み出されていったという歴史があった。3章で引用した馬場は,こうした学力調査にみられる傾向について,次のように指摘している。

またかりに調査の専門家の協力をあおいだ場合でも,現場の方たちが実証的な調査研究の本質を認識されていないため,しばしば問題をひきおこしたこともございます。これは一般の社会人が調査というものに過大の信頼をよせるあまり,事実的な認識と価値判断とを厳密に区別しようとする態度ができていないからであります(中略)教育活動というものは元来,価値志向的な性格をもつものでありますので,とかく事実認識と価値判断の立場が混用されるのであります(中略)つまり教育調査ではとかく目的意識の過剰に陥りやすいのであります。(馬場他 1953)

馬場の指摘する通り,「教育」という営みは多分に価値判断が含まれている。たとえば,NHKが2008年に行った世論調査では,「学力をつける目的として,次にあげる二つのうち,あなたの考え方は,どちらに近いですか」という質問に対して,「厳しい競争を勝ち抜くため・・・7.3%,教養や良識を身につけるため・・・86.6%,わからない・無回答・・・6.1%」という結果となっている。多くの人は,学力というものを無味乾燥な,社会に適応すための単なるツールとして捉えているわけではない。かえって,その人間の人格と密接に結びついたものとして捉えているのである。

この考え方に立てば,教育というものは「よりよい人間」へと近づくための営みであると言える。教育は本来的に全人的な陶冶を志向している。だからこそ,「学力低下」という問題は,特定の問題の解決が困難になるという以上の意味を持ち,教育言説はより先鋭化し排斥的なものとなっていく。3.14が3になってしまうのは,単に実用上の問題があるだけではない。そこにはもっと情緒的で非理性的な「何か」が存在する。その何かに価値を見出している人間であればあるほど,「学力低下」に対する危機感を募らせるのである。

かくしてゴミ調査が生み出される。いくら志が立派であっても,それが調査の質を保証してくれるとは限らない。かえって,その志によって調査の手続きや解釈に歪みが齎されることもある。

科学的思考や学問の重要性を説く人間も,こと教育に関しては頓珍漢な意見を出すことも少なくない。しかしこれは矛盾ではなく,ある意味で必然的なものである。科学や学問に携わる人間はそれだけそれらの価値をよく承知している(少なくとも自分ではそう信じている)。だからこそ,その価値の危機には教養も良識も振り捨てて「何とかしなければ」という危機感が先走ってしまうのである。

4.2 学力低下論の源流2―苅谷調査

西村らの調査はそもそも社会調査としての体をなしておらず,過去との比較をすることもできなかった。しかし,学力低下論はこうしたわかりやすいゴミ調査にばかり支えられているわけではない。本節では,市川のいう「学力低下論の源流」の一つである苅谷らが行った学力調査を検討してみよう。

世間を賑わす「学力調査」はなぜか教育学,あるいは教育測定の専門家以外によってなされることが多い(「教育論」においてはそれ以上に多い)。結果としてゴミ調査が生み出されるわけであるが,元東京大学の教授であり現在はオックスフォード大学で教鞭をとっている苅谷剛彦は,教育学の専門家であり,主観的な評価を挟めば有力な教育学者であるといってよい。苅谷とそのグループが実施した学力調査(以下「苅谷調査」と呼ぶ)の結果は「ゆとり教育による学力低下」を示しており,現在でも引用されることの多い調査である。

苅谷らがこの学力調査を行ったのは,その実施を前にして「ゆとり教育」が喧々諤々の議論を巻き起こしていた2001年のことである。しかし,苅谷らはこうしたゆとり教育言説の騒乱からは一歩引いた立場をとっている。たとえば,『調査報告「学力低下の実態」』の中で,苅谷は次のように述べている。

このような現状を見ると,今必要なのは,学力が低下しているか否かに単純に一喜一憂する学力調査でも,水掛け論に終わりがちな学力の定義をめぐる学力論争でもない。ましてや,教育の実態をふまえることもなく,「確かな学力」向上策が逆戻りなのかどうかを争う議論でもない。今,求められているのは,子どもの「学力」や学習の実態から,日本の教育が抱える問題を見通していく視座と,問題解決を図るための正確な現状認識である(苅谷他 2002 pp.3-4)。

あくまで,苅谷らは子どもの学習と学力の「実態」に対する正確な現状認識を基盤として,教育議論を展開していくべきだと主張する。苅谷らの調査は「学力低下」を鮮やかに描き出すためのものでなければ,自らの実感を慰めるためのものでもない。西村らの表面的な言明と違い,苅谷らの調査では確かにこの目的意識が通底している。苅谷らが調査の主眼に置いていたのは,「学力低下」よりもむしろ「学力格差」の問題であった。

それでは,実際に苅谷らが行った学力調査の概観を示しておこう。苅谷らの調査目的の一つには,学習指導要領が学力に与える影響を調べることにあった。そこで,苅谷らは1989年に大阪大学の池田らが行った「学力・生活総合実態調査」と同様の問題,およびアンケートを利用し,二つの調査で学力の経年比較や指導要領の変化が学力に与える影響を調べている。

池田調査の調査対象は関西都市圏の小学校5年生2100名あまり,中学校2年生2700名あまりであり,苅谷調査では調査対象者,調査対象地域ともに池田調査とほぼ同様である。なお,二つのテストに含まれる問題については,指導要領の改訂にともない削除されたような問題は含まれていない。苅谷調査ではさらに調査対象者を「伝統的学力観」に基づいた授業を受けたのか,「新しい学力観」に基づく授業を受けたのかを軸として分類し,各種の分析を行っている。

苅谷らの調査は結果の提示について若干恣意的に選択した節*3があるものの,数多のゴミ調査と比較すればとりたてて問題にするところもない。一つ留意点を挙げるならば,苅谷らの調査はPISAやTIMSSのように広汎な学力を測定しているわけではない。苅谷調査で出題された問題は「当時(池田調査)の調査対象地区の教師たちが,『ひと学年前までの教育内容』からピックアップしたもの」である。その平均得点(配点の重みは各問で均等)は,池田調査では小学校が約8割,中学校で約7割となっており,得点分布にも典型的な天井効果が表れている。

付言しておくと,同調査報告書の中でも「ゆとり教育(98 年改訂)では円周率を3 として教えることになった」との記述がある(同上 p.22)。筆者が本稿を書くにあたって驚いたことの一つは,教育学者と呼ばれる人間でも,ほとんど学習指導要領の具体的内容を知らないことである。彼らは教育学の専門家であって教育課程の専門家ではないのだから,当然と言えば当然かもしれない。専門家が主張する内容が,本当に彼の専門的知見に基づいているのかは慎重に判断するべきだろう。

4.3 ゆとり教育悪玉論の弊害1―地域的限定の無視

それでは,苅谷調査の何が問題なのだろうか。それは調査結果の解釈である。まずは,苅谷調査の結果明らかになった事実を確認しておこう。苅谷らが調査の結果として特に重要視しているのは,「小学生・中学生の基礎学力の低下」及び「通塾の有無による学力格差の増大」の二つである。問題なのはこれらの学力低下,或いは学力格差の増大が何を原因としているのか,この結果が日本の公教育一般に敷衍しうるものか,という点である。苅谷はこの点については次のように言及している。

たしかに,限られた地域の,限られた数の子どもたちを対象とした調査の結果であり,これだけをもって,日本全体の教育を語ることには慎重でなければならない(同上 p.32)。

流石である。物事を正しく捉えるためには知的複眼思考が必要だ。あくまでも苅谷調査は「大阪」という単一の地域に限定された調査であるのだから,その結果を解釈するには慎重な態度が必要とされなければならない。以上の事実,及びその留意点に言及したのち刈谷報告書は第II部へと移る。その冒頭は次のような言葉で飾られている。

第I部では,過去十二年間で,小中学生の算数・数学と国語の学力が低下し,学力格差も拡大していたことを見てきた。しかも,学力の低下は,塾に行けない子どもたち,公立学校だけに頼らざるを得ない子どもたちの間でより進んでいることが明らかとなった。子どもたちの興味・関心・意欲を重視した「新しい学力観」のもとでの教育が行われた十年間で,それ以前に比べ,算数・数学,国語の基礎的学力が低下していた事実が示されたのである(同上 p.36)。

苅谷調査は大阪という一部の地域を対象としたものであり,そのため結果の解釈には留意しなければならない,と言った舌の根も乾かぬうちに大阪という地域的限定は地の果てへと消え去る。以降の記述では一度も「大阪」という言葉は出てこない。もちろん,結果の解釈には留意しなければならない,といったことも一度も言及されない。苅谷らにとって,調査の結果明らかになったのは「日本の教育」「日本の子どもたち」の問題なのである。

さらに注目したいのは,上の引用において「新しい学力観」こそが学力低下・学力格差の原因と言わんばかりに強調されている点である。他にも苅谷調査の報告書には,新学力観を支持した教育関係者・メディアに対する恨みつらみ,「子ども中心主義」という間違った教育を横行させた社会への憤り,そして「ゆとり」によって子どもを「甘やかし」てきた国や教育界に対する怨嗟の念が横溢している。たとえば,報告書には次のような記述がある。

こうした子どもたちの学習上の変化は,それが唯一の原因とは確定できないものの,近年の教育改革の動向と無縁ではないだろう。「ゆとり」を重視し,子どもたちの「よさ」や個性を重視し,あるいは主体性を尊重しようという教育界の風潮が,子どもたちの生活に対する「しばり」をゆるめた。加えて,従来型の教科学習を通じて得られる知識は将来役に立たないものだとの見解が大手をふってマスコミをにぎわせた。成績以外の「子どものよさ」を強調するあまり,宿題を減らし学習や努力の価値を否定する言説が広まった時代と,「新しい学力観」が実施され続けた十年間とは重なるものである(同上 pp.39-40)。

いずれにせよ,今日の小中学生は,十二年前に比べ,あいまいな自己イメージしか持っていないと推測できる。たしかに,受験教育からの脱却をめざした教育改革のもと,子どもたちがテストの点数に代表される業績原理だけで評価される度合いは確実に弱まった。教師や親たちが子どもたちに課す目標や要求は多元化し,結果として子どもたちにとってのハードルが低めに設定されるようになった。「子どものよさを生かす」教育,個性重視の教育の推進は,子どもたちに劣等感を抱かせないようにと,自己イメージの改善を図ろうとしたのだろう。だが,その結果,現代の子どもたちは,自分自身を試したり鍛えたりするチャンスや体験を持ちにくくなったのかもしれない(同上 pp.40-41)。

後藤(2012)の指摘する通り,これでは世に溢れる俗悪な若者論と変わるところが無い。もちろん,恨みがあろうがつらみがあろうが,それが調査の実施,結果の解釈に影響を与えないのならば何も問題はない。しかし,苅谷調査に見られるように,あるテストにおける「学力低下」の原因を短絡的に「ゆとり教育」に結びつける言説―ここでは「ゆとり教育悪玉論」と仮に名付けよう―はさまざまな弊害を生むことになる。

まずは,苅谷調査が本当に「ゆとり世代の学力」を測定できる妥当性を備えていたかを確認しよう。苅谷らは学力低下の原因を主に学習指導要領の変更に求めている。つまり,調査対象地域である大阪という地域的限定はここでは無視されている。苅谷が問題としているのは国の教育であって大阪の教育ではないのである。果たしてこれは妥当な態度だろうか。

4.3.1 全国学力調査

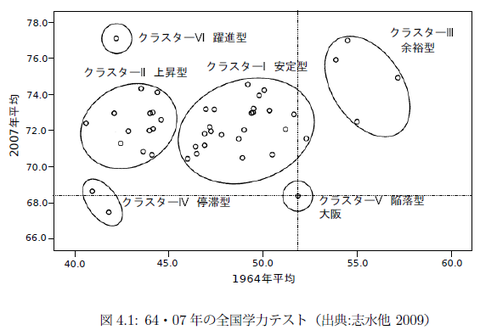

図4.1は,1964年と2007年に行われた『全国学力テスト』における各都道府県の平均得点をプロットした図である。ただし64年の調査には沖縄,福岡のデータは含まれていない。横軸には64年調査の平均得点,縦軸には2007年調査の平均得点をとっている。このグラフからは,各県の相対的な成績変動をある程度は把握することができる。

たとえば,ある県の散布図上の点を原点として新しい軸を作った時,第2象限に位置する県はその県よりも成績の伸びが大きく(或いは成績の低下が小さく),逆に第4象限に位置する県はその県よりも成績の伸びが小さい(或いは成績の低下が大きい)ということになる*4。もちろん,このグラフから各県の成績が実際に向上しているのか,低下しているのかを判断することはできない。しかし,平均的な学力がそれほど変化していないならば,学力変動の目安として使うこともできる。

注目してほしいのは大阪である。殆どの県は大阪を原点としたときの第2象限に含まれている。逆に言えば,ほとんどの県と比較して大阪は成績の伸びが小さい,或いは成績の低下が大きくなっているということだ。実際に,大阪は64年調査で全国6位であったにも関わらず,07年調査では急転直下の44位になっているのである。

この結果は,64年から07年の間に大阪という地域において,固有の学力変動が生じたことを示唆している。たとえば,苅谷調査のメンバーでもあった志水宏吉ら(2009)は64年調査と07年調査における得点変化のパターンを把握するためにクラスター分析を行い,各都道府県を六つのクラスターに分けている。

六つのクラスターのうち,特異な変動を示しているのは「クラスターVI. 躍進型」の秋田県と「クラスターV. 陥落型」の大阪府である。この両府県は平均的な順位の相対的変動から著しく離れている。大阪は先述した通り6位から44位,秋田県は41位から堂々の1位である。もちろん,順位の相対的変動から実際の学力変動を知ることはできない。極端な話,秋田県では学力が60年代と変わらずに他の都道府県の学力が著しく低下しただけかもしれない。或いは大阪の学力は60年代と変わらず,他の都道府県の学力が大きく向上しただけかもしれない。

しかしいずれにせよ,大阪という地域が60年代においては全国の中でも高学力の地域であったのが,2000年代の頃には下から数えた方が早い地域になってしまったのは確かである。そしてこのことから,全国共通であるはずの「学習指導要領」以外の要因によって,順位変動がもたらされた可能性が示唆されるのである。

これがゆとり教育悪玉論の第一の弊害である。日本においては60年代に全国学力調査が廃止され,2000年代になって復活するまで全国規模の学力調査は存在していない。したがって,この間に実施された学力調査は特定の地域,特定の時代に限定されたものでしかない。本来これらの調査結果は,調査が直接の対象としている集団にしか適用できないはずである。しかし,それらの調査結果に「ゆとり教育が原因だと思われる」の一言を付すだけで,その結果は直ちに全国の児童・生徒に適用可能なものとなる。「ゆとり教育」は全国で一様に行われていたからだ。

しかし,今見たように実際には都道府県という大きな区分でさえ,その学力変動は各県ごとに大きな相違を見せている。まして,さらに限定された集団を調査するならば,その結果の解釈には何重にも留保をつけておくべきだろう。地域限定的な調査の結果が,無制約に全国調査の結果として解釈されてしまうこと,これがゆとり教育悪玉論の弊害である。

4.4 ゆとり教育悪玉論の弊害2―ゆとり教育の期間

それでは全国学力調査で示唆された大阪の学力低下という現象を,苅谷らのグループはどう受け止めたのか。残念ながら苅谷自身の説明は確認できていないが,苅谷調査のメンバーの一人であった清水宏吉は2007年の全国学力調査の結果を知った時の衝撃を次のように記述している。

他方大阪では,2007年10月に第1回目のテストの結果が発表された際に,文字通りの激震が走った。ここ数年にわたって,大阪府の学力向上・学力保障の取り組みを研究者の立場からサポートしてきた筆者自身にとっても,その結果は衝撃的であった。あまりよくないだろうとは覚悟を決めていたが,まさかここまで悪いとは夢にも思っていなかったというのが本当のところである(志水 2009 p.33)。

志水にとっても大阪の学力低下の大きさは予想以上のものであったらしい。それはすなわち,苅谷調査の時点では大阪固有の学力低下要因を想定していなかったということでもある。そのためでもあるのか,志水は2013年に,池田調査,苅谷調査に続く三回目の学力調査(以下,志水調査と呼ぶ)を行っているが,その調査報告書の冒頭では「国の教育」を憂えていた前回とは違い,次のようにトーンダウンしている。

二〇一二年のPISA 調査の結果によれば,日本の子どもたち(一五歳児)の学力はかなり回復傾向にあると言われているのだが,より年少の子どもたちにはどのような変化が生じているのだろうか。『大阪』という地域的な限定はあるものの,その問いに答えようとしたのが今回の第三回調査であり,その分析結果を速報的にまとめたのが本書である(志水他 2014 p.6)

ただし志水は,苅谷調査において示されていた「学力低下」の原因がゆとり教育にあるという基本姿勢まで変えているわけではない。たとえば,『調査報告「学力格差」の実態』の中で,志水は2000年代の教育を次のように振り返っている。

文部科学省が『ゆとり教育路線』から『確かな学力向上路線』にかじを切ったのは,二〇〇三年のことであった(中略)そして今回の調査である。二〇〇一年から二〇一三年へといたるこの一二年間は,間違いなく『確かな学力向上路線』の期間であった(同上 pp.2-5)。

つまり,2001年に実施された苅谷調査における学力低下の原因が,文科省の『ゆとり教育路線』にあるという志水の主張は変わってはいない。加えて志水は,2012年に実施された第4回PISA 調査や,志水調査において確認された「学力回復」の原因として,2000年代の「確かな学力向上路線」を挙げているのである。

何かおかくしはないだろうか。本稿では一貫して「ゆとり教育」を2002年から実施された98年改訂として扱ってきた。しかし,志水が説明する「ゆとり教育路線」は90年代の教育を指しており,「確かな学力向上路線」,つまりは『脱ゆとり教育』こそ,本稿で扱ってきた「ゆとり教育」と重なってしまう。果たして,これはどう解釈すべきだろうか。この問題点こそ,ゆとり教育悪玉論の第二の弊害である。

もちろん,志水がゆとり教育の実施年を勘違いをしているわけではない。志水と同様の主張をしている論者をもう一人挙げておこう。1章で取り上げたベネッセの『学習基本調査』の代表である耳塚寛明である。『学習基本調査』では,ゆとり教育後の第3回調査(2006年)において,学習行動・態度に大幅な改善が見られたことは先述のとおりである。この「学習回帰」の傾向について,耳塚は調査報告書の冒頭で次のように述べている。

新学習指導要領は2002年に小・中学校で,翌年から高校で実施されました。同時に完全学校週5日制もはじまります。しかし,その導入の前からすでに新学習指導要領への批判が高まっていました。高等教育関係者からわき上がった学力低下への懸念の声は,メディアや世論をも席巻する勢いでした。文部科学省(以下,文科省)は2002年に『学びのすすめ』を公表して,ゆとりから脱ゆとりへと,舵を切り始めました。文科省自身は当初躍起になって否定をしていましたが,確かな学力への路線転換がどれだけ現場を動かすものであったのかは,読者の皆様がご存じのとおりです。

耳塚もまた志水と同様に,2002年,つまり「ゆとり教育」の開始時期を正に「脱ゆとり教育」の端緒とみているのである。加えて,耳塚はそうした「脱ゆとり路線」が教育現場に対し大きな影響を与えてきたことを指摘している。今まで引用してきた学習指導基本調査や学習基本調査の報告書でもこの態度は一貫している。つまり,学校外の学習時間が増えたのも,宿題の勉強時間が増加したのも,ゆとり的教育観から非ゆとり的教育観への転換も,すべてその原因を「2002年からの脱ゆとり教育」に求めているのである。

ここで明らかにしたいのは,「ゆとり教育の期間」が恣意的に選ばれうる危険性である。これまでの章で説明したように,ゆとり教育は2002年になって突如として生まれたものではない。ゆとり教育の嚆矢は77年改訂にあり,80年代以降の教育の基本方針こそが「ゆとり教育」なのである。しかし,ここで一つの問題が発生する。それは,日本において70年代以前の児童・生徒の学力を明らかにするような大規模調査の蓄積が存在しないことである。

他方,先述したように,学力低下を「実証」する調査が乱発されるようになるのは90年代に入ってからのこと,遡っても80年代のことである。つまり,これらの学力調査のほとんどは同じ「ゆとり教育」の枠組みの中で比較していることになる。必然,調査の結果がどちらに転んでも「ゆとり教育」が原因と言い得るのである。90年代から2000年代に学力低下が観察されれば,それは「ゆとり教育」が原因であり,逆に学力向上が観察されれば,それは「脱ゆとり教育」の成果である。苅谷調査でも学習基本調査でも,この論理が使われている。

苅谷調査が比較しているのは,1989年時点と2001年時点であり,この間に見られた学力低下は,苅谷らによれば90年代の「ゆとり教育」が原因となる。他方,90年代と2000年代を比較する学習指導基本調査・学習基本調査でみられた学習回帰の傾向,或いはPISA や志水調査で示された学力回復傾向は,2000年代の「脱ゆとり教育」が要因なのである。

4.4.1 「ゆとり教育以前」のゆとり言説

ここで早合点する人もいるかもしれない。「わかった,ということは90年代の教育こそが『真の』ゆとり教育なのだ」と思うかもしれない。違うのである。もう一度,5.1節の議論を思い出してほしい。ここでは,多くの大学関係者が90年代に学力低下が起こったと主張している。

この学力低下論は当初,「大学生の理数能力」という限定的な領域を対象としていた。そのため,90年代半ばまでの学力低下論は,主に大学の入試制度の変更,特に,受験に必須となる科目数の減少や推薦入学などの選抜方法をその原因とするものが多かった。

しかし,90年代後半から「ゆとりバッシング」が始まると,「ゆとり」と「学力低下」が結び付けられ,大学生以外の,小・中・高校生の学力低下論にまで発展していく。たとえば,京都大学の田中耕治(2000)は次のように指摘している。

第二次大戦後になって「学力低下」問題は教育界に何回となく登場するようになるが,このたびは「分数ができない大学生がいる」という衝撃的なメッセージに代表されるように,とりわけ大学生の学力問題を発火点にしていることが特徴である。しかしながら,その衝撃は,大学生の学力問題にとどまらずに,この間とられてきた「ゆとり」を基調とする教育課程政策の是非にまで及びつつある(田中 2000 pp.59-60)。

田中が指摘する通り,90年代後半から2000年代初めに見られる学力低下論は「大学生の学力低下」を飛び越えて,小学生・中学生・高校生の学力低下論にまで飛び火するようになる。たとえば,東京大学の飯田國廣(2000)は,学力低下の「現状」について次のように指摘している。

(筆者注:独創的な技術や能力について)そのような萌芽はもっとゆとりのある教育からでないと生まれないといった声が高まり,小学校から大学に至る授業時間割にゆとりを持たせ,しかも課目の内容を大幅に削り,空いた時間は学生の自主的な生活に充てるという方針が流行し始めた。一方少子化で人学志望者が激減することを恐れた大学は数学,英語などの受験課目を廃して受験者を獲得しようとし,また基準を甘くして無試験入学を許可する。(中略)自然の結果としていわゆる学力低下の傾向が助長される(飯田 2000 p.7)。

飯田は,受験科目の減少や入学基準の緩和といった,いわば「古典的な」学力低下論を主張しつつも,それに「ゆとり教育による学力低下」も絡めている。ちなみに,飯田は教育学者ではない。この手の学力低下論は90年代後半以降急増することになる。たとえば,近畿大学の本浪清孝(2001)なども次のように述べている。ちなみに,本浪も教育学者ではない。

一般の人が思っている以上に,最近の大学生も含めた「学力」の低下は著しい。しかも,毎年徐々に低下が加速している。基礎科目である「英語・数学・国語」の低下は,大学において深刻な問題になっている。低下の原因は,「ゆとり教育」と豊か故の価値観の変化だと思われる。最近の高校生の勉強時間は,毎年徐々に少なくなっている(本浪 2001 p.1)。

これらの,学力低下論者,或いは苅谷や志水,耳塚らが批判する「90年代以前のゆとり教育」を受けてきた子どもたちには,彼らの(一部の)理屈に従えば,「この国を蝕むほどの」「著しい」学力低下が生じているはずである。それでは,90年末と2000年代の初めに実施された国際学力調査である「PISA2000」と「TIMSS1999」の結果はどれだけ悲惨だったのだろうか。授業時数も学習内容も減らされ,かといって学校外で勉強するわけでもない,90年代の児童には甚大な学力低下が起こっていても不思議ではない。PISA2000とTIMSS1999の結果が公表されるのは,それぞれ2001年,2000年のことである。学力低下論者たちはこれらの調査結果を心待ちにしていたかもしれない。

結果は逆だった。PISA2000では,読解力の順位が,参加した31か国のうち8位となかなかの好成績,90年代に盛んに主張された理数能力の低下に至っては,数学的リテラシーが1位,科学的リテラシーが2位という結果に終わった。また,TIMSS1999についても,参加した38か国中,数学は5位,理科は4位であった。なおTIMSSにおいて日本よりも順位の高かった国は,数学ではシンガポール,韓国,台湾,香港の4か国であり,理科では台湾,シンガポール,ハンガリーであった。ハンガリーを除けば,いずれも近年になってから学力向上の著しい地域である。

PISA2003でみられた学力低下の傾向とそれへの反応は「PISA ショック」と呼ばれているが(5章後述),学力低下論者たちにとって何よりもショックだったのはPISA2000・TIMSS1999 の結果だったかもしれない。あれほど学力低下を喧伝しておきながら,蓋を開けてみれば日本の子どもの理数能力は世界トップレベルだったのである。

それでは,PISAとTIMSSの結果を受けて,学力低下論者たちは自説をとりさげたのだろうか。もちろんそんなことはない。TIMSS1999やPISA2000で示された「日本の高学力」は,その後のTIMSS2003,PISA2003の結果で明らかになった「日本の凋落」と比較することで,「ゆとり教育の失敗」を補強する材料として使われているのである。

もちろん,PISAの初回調査などは国際間の比較にしか使うことはできない。世界でトップレベルの成績だからといって「学力低下」が起こっていないとは断言できない。しかし,学力低下論者たちの主張を思い出さなければならない。彼らは,現在の子どもに「著しい学力低下」が起こっていると主張していたのである。「日本が亡ぶ」,「学力が崩壊した」といった主張を,誰に責められるわけでもなく自由奔放に繰り返していたのである。

彼らの主張が正しいのであれば,彼らは世界でもトップレベルの高学力をもった子どもたちよりも,なお「はるかに高い」学力を有していたことになる。何様だと言いたいところだが大学教授様がそうした言説を先導していたのだから性質が悪い。

しかし,おそらく彼らはPISA やTIMSS の結果を,本当は知らなかったのではないか。実際は調査結果を心待ちになどしておらず,調査の存在すら知らなかったのかもしれない。先ほど,ゆとり教育による学力低下論が90年代後半から見られることに言及したが,この「2002年以前のゆとり言説」は,90年代末に現れ,ゆとり教育実施直前まで勢いを弱めることなく増加し続けている。たとえば,高田喜久司(2001)は次のように指摘している。

いま「学力低下」に関する議論が活発に展開され,ヒートアップしている実情にある。「学力低下で国が滅ぶ」「学力低下―日本の深い危機」「『ゆとり教育』で日本衰亡」等々,これらは総合誌や教育雑誌の刺激的な特集テーマである。その論調の多くは子どもの学力低下の原因をゆとり教育に求めている(高田 2001 p.147)。

この時期には既にTIMSS1999の結果が公表されているはずである。しかし,4位や5位といった順位では学力低下論者のお気に召さなかったのかもしれない。しかし,PISA2000の結果が公表された後もこの流れは変わっていない。この時期に主張された膨大な学力低下論においてPISA やTIMSSの扱いは実にマイナーである。ほとんど言及されていない。これらの調査が科学的真理として崇め奉られるのは,2003年調査において明らかとなった「著しい学力低下」に俟つことになるのである。

4.5.1 PISA報道に見られる「ゆとり教育」の事後的選択

ベネッセ学習指導・学習基本調査,PISA調査の報道において「ゆとり教育」が結果に応じて事後的に定義される問題とその結果生じる弊害を取り上げる。それぞれ以下の記事を参照してほしい。

5章

引用・参考文献

[1] Sagan.C, 1995=青木薫訳2009, "The Demon-Haunted World" ハヤカワノンフィクション文庫

[2] 飯田國廣 2000 「ゆとりの付けは何処に行く(<特集>21 世紀の若者へ)」『日本造船学会誌』858号 p.845

[3] 市川伸一 2002 「学力低下論争」 ちくま新書

[4] 岡部恒治・戸瀬信之・西村和雄編 1999 「21 世紀の日本が危ない―分数ができない大学生」東洋経済新報社

[5] 科学技術政策研究所第2調査研究グループ・岡本信司 2001 「国内外の科学技術に関する意識調査の状況について」

[6] 苅谷剛彦・志水宏吉・清水睦美・諸田裕子 2002 「調査報告―『学力低下』の実態」 岩波ブックレットNo.578

[7] 後藤和智 2012 「現代学力調査概論 平成日本若者論史」

[8] J-CAST 2011年11月21日付「衝撃大学生のあきれた知能程度4 人に1 人『太陽は東に沈む』!」 http://www.j-cast.com/2011/11/21113842.html?p=all

[9] 志水宏吉・他7名 2009 「学力政策の比較社会学(その1) : 全国学力テストを都道府県はどう受け止めたか」『日本教育社会学会大会発表要旨集録』61号 pp.375-380

[10] 志水宏吉 2009 「全国学力テスト―その功罪を問う」岩波ブックレットNo.747

[11] 志水宏吉・伊佐夏実・知念渉・芝野淳一2014 「調査報告―『学力格差』の実態」岩波ブックレットNo.900

[12] 高田喜久司 2001 「ゆとりと学力(子どもの学力読本―学力の形成基盤と学力向上へのストラテジー)」『教職研修総合特集』147 号pp.147-150

[13] 田中耕司 2000 「『ゆとり』と『学力低下』の関係」現代教育科学2000 年9 月号 pp.59-61

[14] 谷岡一郎 2000 「『社会調査』のウソ」文春新書

[15] 谷岡一郎 2007 「データはウソをつく―科学的な社会調査の方法」ちくまプリマー新書

[16] 西久美子 2008 「学校教育に何を求めるか―『教育に関する世論調査』から」NHK放送文化研究所『放送研究と調査』

[17] 日本経済新聞2012年2月24日付「大学生4 人に1 人,『平均』の意味理解せず」 http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG24024_U2A220C1000000/

[18] 馬場四郎・他19名 1953 「III 戰後の日本における社会調査の傾向(<特集>社会調査 : 座談会)」 民族學研究 17(1), 45-67

[19] 本浪清孝 2001 「学力低下と日本企業」『近畿大学短大論集』34 巻1 号pp.1-10

[20] 読売新聞ONLINE 2016年1月29日付「『ゆとり』完全脱却,高校生の学習時間が初の増加」 http://www.yomiuri.co.jp/kyoiku/special/CO021190/20160129-OYT8T50060.html

*1:なお,西村らの調査では,その調査設計,分析,結果の提示に至るまで統計学的な処理が行われた形跡が一切ない。サンプルサイズの記述すらない。

*2:谷岡(2000)参照。なお,同書で数多の調査を"ゴミ"と切って捨てた谷岡はゆとり教育反対派であり、谷岡(2006)では「西村教授を尊敬しております」と述べている。

*3:たとえば,中学生国語の得点は「新学力観型」が最も高いにも関わらず,「通塾者と非通塾者の得点差」が持ち出され,新学力観型授業の失敗を結論付けている。また,重回帰分析によって「伝統的授業」が学力に正の影響を,「新学力観的授業」が学力に負の影響を与えることを示しているが,なぜか「中学生に尋ねた小学生時代の授業経験」という回りくどい変数を使っている。苅谷調査では小学生に尋ねた小学校の授業経験,中学生に尋ねた中学校の授業経験も調べているはずだが,その重回帰分析の結果は示されていない。

*4:もちろん,64年調査と07年調査の得点がどちらも間隔尺度以上であると仮定した場合である。第1象限と第3象限との比較は原点の取り方による。