- まえがき

- 60・70年代の社会学的青年論

- 70・80年代の心理学的若者論

- 80年代半ばの若者論―新人類言説

- 90年代の若者論―劣化言説

- 2000-2010年代の若者論

- 2020年代の若者論

- 引用・参考文献

まえがき

若者論にはどこか牧歌的な雰囲気が付きまとっている。小説やドラマに登場する若者に管を巻く哀れな中年という手垢のついた表現がその一因かもしれない。いつの時代も大人たちは若者論によって溜飲を下げ,当の若者自身はそれを右から左に聞き流す。そうであれば,若者論も取るに足らない日常の営為というものだろう。

しかし,現代の若者論はフィクションで描かれるほど牧歌的ではない。現代社会における若者はれっきとした「社会問題」であり,彼らの「実態」を明らかにする若者論は確たる「証拠」と「社会的意義」をそなえた現代社会論なのである。

飲み屋のおっさんが思いつきに若者を愚痴るというステレオタイプなイメージは通用しない。学識や年齢,社会的立場といった垣根は若者論にはない。誰もが若者を語り,日本の将来を悲憤慷慨し,或いは時に優越感を満たす。若者論において言及されている,当の若者自身すら例外ではない。

一方,若者の「問題」は侃々諤々に議論されながら,その解決が真剣に目指されることは殆どない。若者の問題性が自明視されている一方で,彼らの振る舞いは面白可笑しく喧伝される。「俺が若者の根性を叩き直してやる」と息巻く人間が,若者の問題を社会構造や経済的要因から仔細に検討することはない。

現代の若者は憂慮すべき社会問題であると同時に,社会に笑顔と活力を与えてくれる一服の清涼剤なのである。若者の問題は次から次へと「発見」されるが,それらの問題はいつまでも解決されずに積み上げられ,「劣化した若者」という認識だけが強化されていく

こうした若者論の性質は一朝一夕に形成されたわけではないが,かといってそれほど歴史が古いわけでもない。そこで本稿では,若者論の歴史を概観することで現代の若者論が備えている性質を明らかにしてみようと思う。糞の役くらいには立つだろう。

60・70年代の社会学的青年論

若者論の誕生,すなわち,「若者」が社会的存在として認識され主題化されたのは60・70年代以降とされることが多い。その原因には,産業社会や脱産業社会への転換にともなう若者の社会化過程の非連続化,中等教育の普遍化や高等教育の大衆化によるモラトリアム期間の延長,戦後経済成長にともなう若年労働力に対する期待と危惧,この時期に世界的に普及した若者の「異議申し立て」に対する心理学的説明の必要性,等々が挙げられている(乾 2005; 岩佐 1993; 片瀬 1993; 坂口 1994)。

しかし,とどのつまりはこの時期に,先行世代とは異なる若年世代が社会的に「発見」されたということである。たとえば,二関隆美は70年代において,学問的な研究領域としての「青年」に関心が集められていた背景を次のように指摘している。

かような青年の逸脱性によって,あらためて青年存在が発見され,世代関係の不調が実感される。つまり,青年は成人に対して「こまった連中」という狼狽,「手がつけられない」という困惑,「理解しがたい」という慨嘆をおこさせ,これらの青年性の新型が社会組織に不適合であり,社会体制の統合と安定をおびやかすように成人の眼に映ずるところから,成人社会は何らかの対策にのりださざるをえなくなり,福祉・教育・刑罰などの施策によって調整をこころみようとする。

(中略)現代におけるかなりの規模(ただし,現代青年のうち多数派をしめるまでにはいたらず,つねに少数派なのである)の青年にみられる逸脱的な新型の出現は,青年史上未曽有のことのようにおもわれ,その発生に関する社会的・心理的メカニズムはもっとも重要な研究問題なのである(二関 1975 pp.191-192)。

しかし,若者論の勃興期にみられる「青年像」は決して,今日の若者論にみられるように差異性を強調するものばかりではなかった。特に社会学の領域においては,いかに若者と社会を架橋するのかという目的意識が通底していたのである。

この時期の若者論・若者研究が「若者」という言葉ではなく,子どもから大人への過渡期というニュアンスを含む「青年」という言葉を一般に使用していたのもその表れだろう。いずれは「われわれ」の社会の成員となることが前提されていた。

こうした目的意識は社会学における青年研究の手法にも見て取ることができる。青年を社会との関わりにおいて分析しようとする試みは,必然的にそれぞれの社会構造・社会階層における若者の動態を把握することを要求する。

この時期の青年研究では,家庭や職場,地域における青年,或いは都市部と農村部の青年などがその社会構造・階層との関わりにおいて個別具体的に分析され,それらの「総合」として青年の「実像」を描き出す試みが目指されていた。

岩佐淳一はこうした社会学的青年論に見られた分析枠組みについて次のように言及している。

こうした分析枠組みは当時の社会学的分析の主流をなしている。井上俊は「対象たる『青年』のそうした多様性,異質性を過不足なく押さえ,したがってまた歴史的な連続性―非連続性にも十分に目をくばりながら,現代青年の総合的な姿を描き出すという方向を「『総合的』アプローチ」と呼んだが(井上 1971 p31),この時期の実証調査ベースの社会学的青年論,青年の社会学には,全体として井上のいう「『総合的』アプローチ」への指向が認められる(岩佐 1993 p.15)。

この時期の青年論は社会や大人と断絶した異質な若者を前提してはいない。若者が変化しているというのなら,それがどこに,どのような態様で表れているのか。また,それらの変化が社会と遊離した局所的・逃避的なものであるのか,或いは「対抗文化」のように既存の社会構造に根ざした変化であるのか。何が同じで,何が違っているのか,またその違いをどのように区分しうるかが,この時期の青年論の関心領域であり,その目的でもあったのである。

70・80年代の心理学的若者論

しかし,こうした実証的・社会学的アプローチが以降の若者論に引き継がれることはなかった。代わって,70年代半ばから台頭する心理学的アプローチが以降の若者論を規定することになる。中でも,中野収の「カプセル人間」と小此木啓吾の「モラトリアム人間」が現代の若者論に与えた影響は大きい。これらの言説は若者に「社会から隔絶された異質な存在」と「社会の変化の代表者・先駆者」という地位を与えたのである。

社会から断絶された存在と,社会の変革者という存在は一見矛盾しているように思える。しかし,この二つが結び付けられるところにこそ,現代若者論の特徴がある。まずはモラトリアム人間とカプセル人間について,小此木や中野がどのように説明していたのかを確認しよう。

しかし今や青年は,既存社会のいかなるものに対しても,同一化するよりは一歩距離をおいて隔たり,論評者,批判者,局外者たろうとする。

(中略)青年たちは,現実社会に対して,魔術的な力をもつマスコミに同一化して自己を全能視し,既成社会の継承者であるよりもむしろ論評者であることを理想像にする。その社会の中に自分も存在しているという自己の現実を否認し,実行力を伴わぬ口先の論評にたけて批判力ばかり肥大するという,マスコミと同様の自我分裂が,青年たちにも共通した心理構造になっている(小此木 1975 p.25)。

若者は,個室を装置化し,自分を外界から遮断する。他人を,密室の入口をあけて招き入れることは稀である。むしろ,人間関係は,装置ごとのドッキングの状態である。心理的にも,隔壁を用意した上で関係をとり結ぶ。

若者の好むコミュニケーションは,こうした結合の集合体であって,赤裸々な自我の直接的結合の総体ではない。隔壁を介した結合こそが望ましく,それは「やさしさ」ということなのだ。したがって,ほとんどの人間関係において,密室性が保持される(中野・平野 1975 p113)。

社会から孤絶する若者という概念が登場したのは,歴史上初めてではない。たとえば,先述の二関(1973)は,現代の青年期特性に見られる特徴の一つとして「『局在』的な青年性―大衆社会のなかで浮遊する自閉的な独自性」を挙げている。

しかし,こうした青年特性はあくまでもあり得る青年類型の一つとして記述されているに過ぎず,他にも「『役割』的な青年性」,「『脱出』的な青年性」,「『反抗』的な青年性」などと並置されている。また,局在的な青年性がもたらす社会的影響については「消極的には一過性の泡沫効果。積極的には第一次集団場面から第二次集団への進入における準備経験,あるいは中継ステップ」としているに過ぎない。

しかし,モラトリアム人間論やカプセル人間論に見られる若者の特異な心性は,青年期特有の一過性のものではなく,かえって社会全般に敷衍された「社会的性格」として主張されるのである。たとえば,小此木は次のように述べている。

彼ら青年たちは,実は,今現在われわれの心に浸透し汎化し日常化してしまった「モラトリアム人間」を,きわめて敏感な形で先取りしていたのである。ヒッピーも全共闘運動も,他動的・受身的にわれわれを「モラトリアム人間」化する,現代社会のもの的な動向を”言葉”にし,能動的・主体的なものに選び返す一つの表現行為,一つの象徴的実現であった。またそれは,「モラトリアム人間」の存在権を,この社会に確立しようとする先駆的努力をも意味していたのである。本来は,現代の青年心理の特性として,その認識が得られた「モラトリアム人間」は,今や現代人の心性全般を規定する「社会的性格」になろうとしているのである(小此木 1975 p.13)。

また,1975年に「カプセル人間」を提唱した中野収も,80年代の半ばには小此木と同様に,「カプセル人間的性格」が既に日本社会の一般的性格になったとしている。

とにかく,人と人との間は,間接化し疎遠になった。人にとって孤絶状態が常態になろうとしている。この傾向は,少なくとも,この二十年間,遅滞することなく,着実に進行している。さまざまなリアクション,回復の試みはあったが,今のところ進行は停止しないばかりか,むしろ加速されている。

(中略)つまり,孤立・擬人化・間接化は,正常な人間の状態からの病理的逸脱ではないし,パソコンとの「対話」は「情報化」の必然的な帰結であり,今日における人間の条件,ということである。こうして,新しい形態の情報・メディアとのかかわりと孤立化は一体であり,そして,ライフスタイルになった(中野 1984 pp.310-311)。

小此木や中野の言説に見られるような現代社会論と若者論の密接な結びつきは三つの副産物を生み出した。

一つ目は,若者論から「社会に接続されるべき青年」という視座を奪ったことである。小此木も中野も,現代の若者に見られる心的傾向がもはや「社会的性格」と呼べるまでに普遍化していることを指摘している。

発達段階的な「青年」という概念には必然的に,既存社会の成員である「大人」という概念が対置されていなければならない。しかし,社会の成員がみな「モラトリアム人間」になり,「カプセル人間」となったのであれば,もはや青年が移行すべき対象は失われてしまう。

二つ目は「社会と青年の架橋」という視座が失われた結果として,大人と若者の非連続性が強調されるようになったことだ。70年代以前の社会学的青年論が若者と大人の連続性・共通性にも注目していたのは,ひとえに若者と社会の接続を円滑にすすめるためであった。しかしその目的が失われた今,もはや若者論にとって先行世代との連続性・共通性は必要とされなくなったのである。

そして三つ目が,若者が社会を説明しうる存在としてクローズアップされるようになったことだ。若者という存在はもはや社会における単なる一集団ではなく,現代社会の変化を直接的に反映する写し鏡としての役割を期待されるようになった。社会の変化(とされるもの)は、すなわち若者の変化であり、若者の変化(とされるもの)もまた、社会の変化と同一視されることになったのである。

ここにおいて青年論は,現代社会の説明装置としての「若者論」へと変質した。小谷敏(1993)によれば,70年代以前に一般的に使われていた「青年」という言葉は,80年代に入って「若者」という言葉に置き換えられることが多くなったという。若者論においては若年層の発達段階という問題はもはや問題とはされず,代わって,彼らの「生態」にその注目が集まるのである。

80年代半ばの若者論―新人類言説

こうした差異性を強調する若者論は,わかりやすく明快であり,また,大衆の好奇心と恐怖心を刺激するものでもあった。若者論が通俗化するのは必然であったと言える。その結果が80年代に爆発的に流行する「新人類論」である。

2000年代以降,膨大な若者論が日々生み出されては死滅していく様は別稿で述べることになるが,その萌芽は新人類論にある(もっと遡れば大正青年論にある)。ゆとり言説以前において新人類ほど「研究」されつくした世代はいない。

一方で(或いはだからこそ),新人類という言葉に明確な定義を与えるのは難しい。一般に1960年以降に生まれたのが「新人類」とされていたが,そこに何らかの根拠があったわけでもない。「新人類」という言葉は80年代に自然発生的に誕生し,86年に流行語大賞を受賞することで一つのピークに達した流行語であり,そこには実に雑多な意味内容が含まれていた。

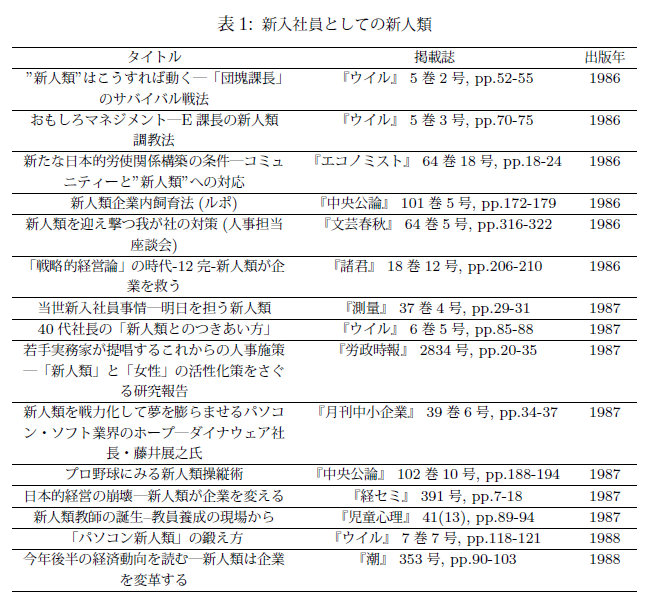

そこでここでは,若者に対する社会の認識が最も端的に表れるであろう「新入社員」へのまなざしから,「新人類」が当時どのように認識されていたのかを確認しよう。以下の表は論文,図書・雑誌データベースである『CiNii』を利用して,80年代に出版された「新入社員としての新人類」について記述されたと思われる論文,雑誌のうち,一部のタイトルを出版順に並べたものである。

どこか見慣れたタイトルである。実際に,「新人類の価値観」言説には以降の若者論とほぼ同様の主張が見られる。「社会よりも個人」「競争よりも協調」「仕事よりもゆとり」「強制よりも自由」を重んじているとされたのが新人類だったのである。

或いはまた,「困難な課題を与えられると,すぐにくじけて逃げ出す」(今井 1988),「それ以前に生まれた者より圧倒的に骨が弱く,特に顎の強度が弱いという共通点」(小林 1988)など,新人類の精神的・身体的「弱さ」「情けなさ」を強調する言説が多い。

こうした「情けな系言説」に対する考察もまたいつかどこかで書くとして,ここでは新人類言説の顕著な特徴であり,また,以後の若者論にも引き継がれることになった「企業と若者論の結びつき」に焦点を当ててみよう。

非常識な,理解できない新入社員といった言説はもちろん新人類言説以前にも見られたが,新人類言説におけるそれは,以前のものとは質・量ともに圧倒している。多くの企業で「新人類をどう扱うか」が主要な問題となり,その解決策が模索されたのである。

たとえば,小谷敏は「カプセル人間」の主唱者であり,新人類を「エイリアン」とも呼んだ中野収に,「新人類言説」が流行した原因を聞いている。それによれば次のような答えだったという。

中野収は,80年代に「新人類論」が流行した背景を,かつて次のように筆者に語ってくれた。

「80年に入ると,明らかに若者は変質していった。それを最も敏感に感じたのが,企業の人たちだった。何の挨拶もなく,唐突に会社を辞めていく。そんな若者の出現に戸惑った企業人のなかから若者論への需要が生まれ,それが新人類論のブームにつながっていった」(小谷 1997 p.28)

先にも述べたが「新人類」という言葉自体は自然発生的に生まれ,ブームとなったものである。モラトリアム人間やカプセル人間のように社会学者や心理学者の主張によって定義が与えられていたわけではなかった。

新人類言説の場合,企業がその火付け役(と「実感」する場所)となり,それをマスメディアやジャーナリズムが煽り,ボードリヤールやバタイユ,或いはマクルーハンなどの舶来の理論が後付けでそのお墨付きを与えたのである。

企業と若者論の結びつきは若者論を実体化させるのに一役買うことになった。それは「対策」が「問題」を実体化させるという意味においてである。80年代半ばには多くの企業で新人類の「問題」が認識されると同時に,その「対策」も盛んに議論された。

曰く「厳しく躾けて甘えた根性を叩き直してやれ」,曰く「今の若者は怒られると萎縮するから優しくしてやれ」といった具合である。そこでは「新人類問題」の真偽が疑われることはなく,問題を所与としてその対応に迫られていた。

しかし,これらの解決案が真に問題の解決を目指していたのかは疑わしい。この時期に見られる「新人類の取り扱い方」言説に見られる特徴の一つは「若者の不在」である。新人類と上手く付き合うにはどうすれば良いのかが盛んに議論されながら,当の新人類はその議論から疎外されていた。まるで恋愛セミナーである。

或いはまた,こうしたセミナーは「ネタ」として消費されていた可能性もある。セミナーの「先生」や他の受講者との間で,いかに我が社の新人類がおかしな生き物であるのか,その対応にいかに苦慮しているのか,そうした体験談に花が咲いている光景は想像に難くない。微笑ましい交流だ。

こうして実体化された「新人類」という存在は,必然的に若者論者の低年齢化をも引き起こした。新人類言説において何よりも強調されていたのは,そのネーミングからもわかる通り「差異性」である。「新人類」と「旧人類」は一切の連続性を持たない,完全に異質な存在と認識されていたのである。

そこに「1960年以降に生まれた若者」というわかりやすい了解事項が加わった結果,わずかな年齢差しかない人間でも新人類言説を主張することが可能となり,またそう主張することこそが「旧人類」であることの「証明」となった。

たとえば,NHK世論調査部が1985年に行った『日本の若者―その意識と行動』という調査の報告書では次のような描写がある。

「近ごろ入社の若いもんは……」と,みれば三十歳前の入社七,八年の若者がいう。ものの考え方が,すでに違っている,という。そうなると,今の中・高校生とは,もっと違いが大きいことだろう。そこで企業の人事・労務担当者を集めて,「新人類をどう活用するか」というテーマのセミナーが行われている時代である(NHK世論調査部編 1986 p.80)。

1980年代は新人類言説百花繚乱の時代であった。老いも若きも,猫も杓子も,「新人類」に期待し,失望し,恐怖し,軽蔑した時代だったのである。この時に生み出された若者論の類型は今日においてもその命脈を保っている。

しかし,大抵の若者論には賞味期限というものがある。問題のある若者もいつかは大人になる。新人類言説が真実であろうとなかろうと,新人類は既に日本社会の中核を担う「スタンダード」となった。かつては異星人と揶揄された彼らも,年月が過ぎた今では地球人の一員と認められたのである。

90年代の若者論―劣化言説

それでは新人類亡き後,90年代以降の若者論では誰が主役となったのだろうか。小谷は新人類言説も落ち着いてきた90年代前半において,以降の若者論の展望を次のように示している。

今後の若者論はどういう方向に進むのだろうか。(中略)九〇年代においては,若者論が大きなブームを起こすことは,もうないのではないか。若者に関心の向かう社会は,若く活力に富み,成長の可能性をもった社会である。しかし,一.五〇という合計特殊出生率が示すように,今後の日本社会は,好むと好まざるとによらず,停滞と成熟に向かわざるをえないだろう。だから若者が切り開くフロンティアに期待をかけ,彼らに熱いまなざしを注ぐ時代では,もはやないと思うのだ(小谷編 1993 p.141)。

現在の目から見れば小谷の展望は半分は正解であり,半分は不正解だったと言えるかもしれない。新人類言説は小谷がいうように「大人たちの,若者への畏怖と侮蔑と羨望の念をあらわす」(同上 p.84)ものであった。

新人類の特徴と信じられていた,従来の伝統に縛られない価値観,高度化する情報メディアへの対応力,消費社会に適応する洗練された感性,これらのものは新人類の否定的側面であると同時に肯定的側面でもあり得たのである。それは若者に対する羨望でもあったし,また未来の社会に対する期待でもあった。

しかし90年代以降,こうした若者の肯定的側面が語られることは少なくなっていく。この点は小谷の予測が当たった。90年代以降,もはや若者に「熱いまなざし」が注がれることはなくなったのである。少子高齢化が喫緊の,かつ解決困難な社会問題とされ,「日本の停滞」が自明のものと認識されている現在,日本社会がかつての繁栄を取り戻すことはもはや不可能だと考えている人間も少なくない。現在では若者の活力に期待する者も,若者を羨ましがる者もいない。若者に対する「畏怖」も「羨望」もなくなったのである。

かくして「侮蔑」だけが残った。90年代以降の若者論を支配するのは「若者劣化言説」である。90年代における若者劣化言説の成立とその背景については,後藤和智の『「あいつらは自分たちとは違う」病』(日本図書センター 2013)や,同書でも引用されている,立教大学の是永論のグループが行った『日本社会「劣化」の言説分析―言説の布置・展開およびその特徴と背景に関する研究』を参照してほしい。(丸投げ)

2000-2010年代の若者論

2000年代半ばから2010年代に猖獗を極めたゆとり言説については当ブログで屡述の限りを尽くしているのでここでは割愛する。

2020年代の若者論

「進行中の事象を歴史として記述することはできない」みたいなことを偉い学者先生が言っていた気がするので,ここでは2020年代に入り2年ほど経過した現在の,私個人のしょうもない雑感でも書いておこう。糞の役にも立たないと思う。

まず確実に若者にとって良かったと思えるのは,彼らに「Z世代」という名前が付けられたことである。この用語は日本独自のものではなく,アメリカにおける主流の世代論である"Boomers", "GenerationX", "GenerationY(=Millennials)"に続く世代として定義された"GenerationZ(=Zoomers)"をそのまま借用しているだけである*1。

そのため,大方の日本人はZ世代という言葉から何かを想起することはないし,むしろ言葉それ自体は何やらカッコよくて先進的な響きすら伴っている。これが「さとり世代」なら否応にも「ゆとり世代」を想起させるし,「デジタルネイティブ」もこの四半世紀に大量生産された(そしてされ続けている)「デジタル」に関するネガティブな言説を想起させてしまう。

その点,「Z世代」はこれまでに考案されたどの若者ラベルよりも価値中立的な用語である。とは言っても,懸念が無いわけでは無い。言葉自体から意味を引き出すことはできなくとも,意味を付与することは如何様にもできるからだ。というか,基本的に世代論とは(或いはあらゆる言論は)その名前に意味を付与する行為である。

たとえば,日本の某掲示板に影響されたアメリカの某掲示板では,"Zoomer"という言葉がかつての2ちゃんにおける「ゆとり」と殆ど同じ意味あいで使われている。2ちゃんでは韓国人や女性に対する蔑称と「ゆとり」が蔑称三種の神器であったのと同様,某掲示板では黒人と女性に対する蔑称と「zoomer」が三位一体の蔑称となっている。

とはいえ,私も小谷が90年代に予想したように,これからは若者論が大ブームを起こすことは無いのではないかと思っている(流石にゆとり言説の大流行までは小谷も予想できなかったろう)。その理由は小谷と同じ部分もあれば,違う部分もある。それをこれから説明しよう。

若者論の本懐とは

"エジプトの壁画には若者を嘆く古代のエジプト人が描かれている"という小噺が嘘か真かは知らないが,少なくとも本邦においては今と変わらない若者論を一世紀以上前から見出すことができる*2。ある程度持続的な社会共同体において,若者論は必須の要素だったのではないか。

だとすれば,その意義は(60・70年代の青年論が目指したように)恐らく若者を「われわれ」の社会へ馴致させること,もう少し妄想をたくましくすれば,「われわれ」がそうだと信じ込んでいる妄想の理想社会に,若者を導くことだったのではないか。

日本語がややこしくなったので直截に書こう。基本的に「われわれ」は「勤勉で節度を保ち,他者への共感と感謝は常に忘れない,優秀で道徳的なわれわれ」を多かれ少なかれ,心の内に飼っている。若者論とはその理想を実現させる方途の一つなのではないか。

学業時間,犯罪件数,交通事故,飲酒トラブル,喫煙マナー,性的モラルの低下,大量消費,ブランド信仰等々(他にも多分あるが思い出すのが面倒くさい),一度は「若者問題」として立件されたこれら各種の問題について,統計が示しているのは現在においてそれらの問題が劇的に改善しているという事実である。

以前,若者論には「矯正的若者論」と「娯楽的若者論」の二つがあると書いたことがある。この言葉が何を意味するかは字面から分かると思うので説明は割愛するが,恐らく若者論の本義は前者の矯正的若者論だろう(娯楽的若者論はそのおまけみたいなものである)。私が言いたいのはその「矯正するべき若者」が最早いなくなってしまったのではないか,ということだ。

もちろん,これは単なる誇張表現であってゼロになるはずはないが*3,今の若者がかつての若者問題の多くを克服しているのは確かである。つまり,今の若者は理想(妄想)としての「日本人らしい日本人」に史上最も近づいた世代ではないのか。その意味において,現代の日本ほど若者論の本懐が遂げられた社会はないのかもしれない。

引用・参考文献

[1] 浅岡隆裕 (2012) 「メディア表象の文化社会外―<昭和>イメージの生成と定着の研究」, ハーバスト社

[2] 井上俊 (1961) 「青年の文化と社会意識」『社会学評論』, 22巻2号 pp.31-47

[3] 岩佐淳一 (1993) 「社会学的青年論の視角―一九七〇年代前半期における青年論の射程」, 『若者論を読む』, 世界思想社

[4] 乾彰夫 (2005) 「青年期ルネッサンス?: 若者・青年研究をめぐる今日の問題点と課題」, 『日本教育学会大会研究発表要項』64回, pp.250-251

[5] 今井靖親 (1988) 「『新人類』考」『保健センターだより』11号, 奈良教育大学保健管理センター, pp.2-3

[6] 小此木啓吾 (1978) 「モラトリアム人間の時代」, 中公叢書

[7] 片瀬一男 (1993) 「発達理論のなかの青年像―エリクソンとコールバーグの理論を中心に」, 『若者論を読む』, 世界思想社

[8] 小谷敏編 (1993) 「若者論を読む」, 世界思想社

[9] 小谷敏 (1997) 「若者文化のハルマゲドン: あるいは,『新人類』たちの運命について」, 『季刊社会学部論集』, 16巻1号 pp.1-44

[10] 後藤和智 (2013) 「『あいつらは自分たちとは違う』という病―不毛な世代論からの脱却」, 日本図書センター

[11] 小林恭二 (1988) 「新人類の職業意識(先端産業と産業保健, 第61 回日本産業衛生学会・第44回日本産業医協議会)」, 『産業医学』, 30巻7号 p.579

[12] 坂口里佳 (1994) 「現代青年論再考: 多元的生活世界における青年社会学に向けて」, 『本教育社会学会大会発表要旨集録』, 46回 pp.30-31

[13] 中野収 (1984) 「高度情情社会と文化変容」, 『社会学評論』, 35巻3号, pp.308-318

[14] 平野秀秋・中野収 (1975) 「コピー体験の文化―孤独な群衆の後裔」, 時事通信社

[15] 二関隆美 (1973) 「現代社会状況への青年の反応パターン」, 『日本教育社会学会大会発表要旨集録』25回, pp.61-62

[16] 二関隆美 (1975) 「青年文化の問題: 青年社会学のための序説」, 『大阪大学人間科学部紀要』第1巻, pp.187-249

[17] 本田由紀・内藤朝雄・後藤和智 (2006) 「『ニート』っていうな!」, 光文社新書

[18] NHK 世論調査部編 (1986) 「日本の若者―その意識と行動」, 日本放送出版協会

*1:ちなみに,Millennialsに続く世代概念としては他に"i-Gen", "Post-Millennials"などが考案されていたが,最終的にはGenerationZが圧倒的勝利を収めた。

*2:一例を挙げる。「然るに近年西洋の教育風俗の我邦に入来たりしより,誰言ふなく,少年を抑制する時は其活動の気力を失ふを以て,厳格なる規則を以て之を制せざるを善しとすと云へる議論起り,此説いつとなく世間に行はれ,是より父兄師長も子弟を検束すること従前の如くならず,子弟の父兄師長に仕ふることも大に其恭敬を欠き,従って我儘驕恣の風を長じたることは,以前に比すれば著しき相違あり,偖,此の如くして成長したる子弟の状態如何なるかと察するに,其父兄の望みたる所とは全く反対の結果を来し,活発有為の気力は少しも発せず,唯我儘勝手のみ増長し,学問は勉強せず,父兄師長の言は聴かず,他人に対しては傲慢となり,成るたけ我身を逸楽せんことを欲し,或いは美食美服を好み,或は悪友を求めて之と交はり,遂に学業は成就せず,遊蕩を以て財産を浪費し,其極は社会に軽蔑排斥せられて止むに至る」 学習院生徒進業式の演説(明治二十年七月) 『泊翁叢書. 第2輯』 p.172

*3:たとえば,戦後最低を記録した2011年の少年犯罪検挙人員は77,696件だが,これが2020年では更に17,466件まで減少している。恐ろしいほどの減少率だが,それでも1日50人の少年が検挙されているわけである。 年間の犯罪|警察庁Webサイト